精神科ケースマネジメントの実施内容に関する研究

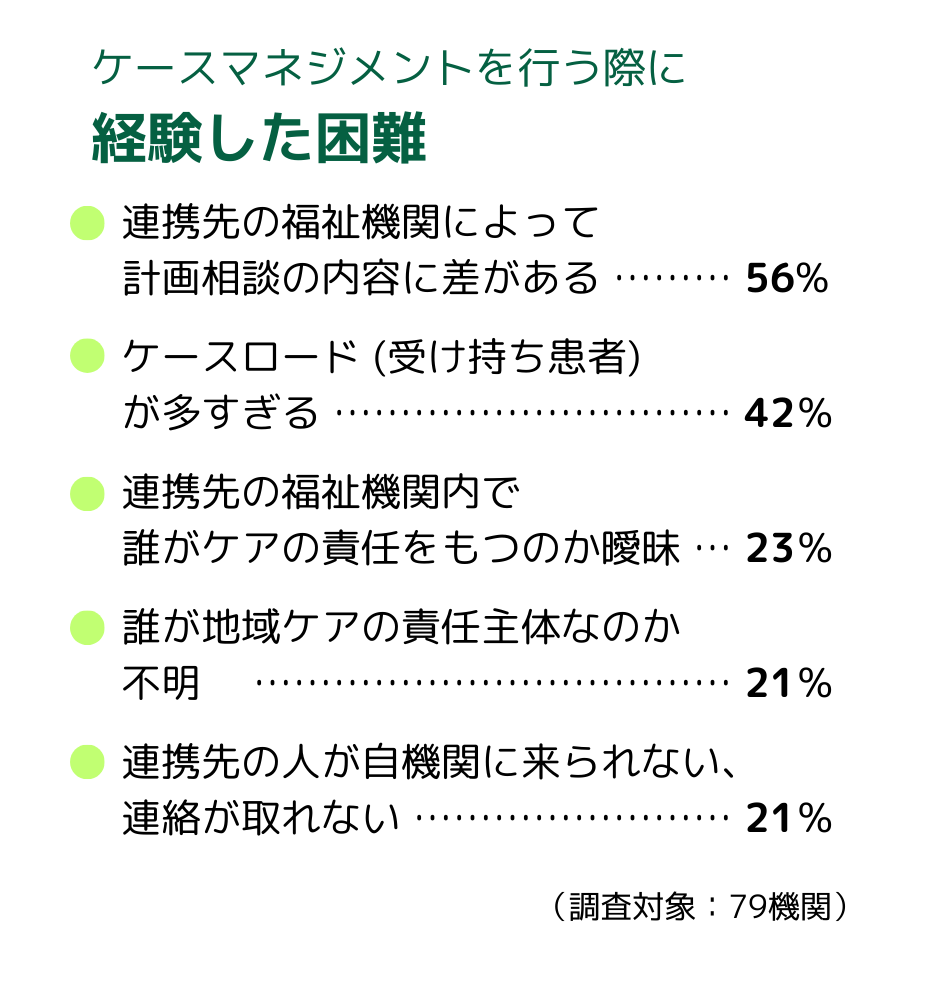

ケースマネジメントを行った時、どんな困難があった?

ケースマネジメントを実施した機関に対し、経験した困難を尋ねました。

地域にある複数の福祉機関と連携する場合、それぞれの福祉機関で患者のケアの内容や方針が異なり、調整が難しいという意見が多く挙げられました。また、受け持ち患者の人数が多すぎて手が回らない、誰がケアの責任を持って主導するのかわからない、といった声もありました。

ケースマネジメントのやり方や役割分担の確立には困難があるようです。

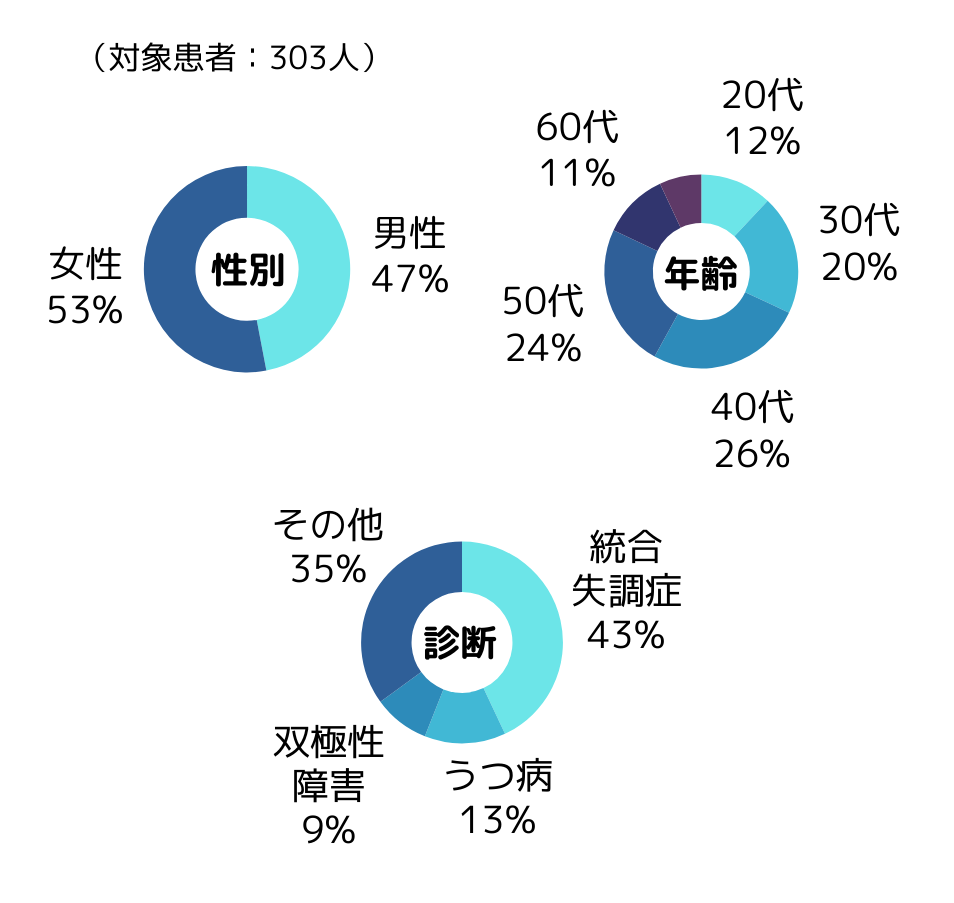

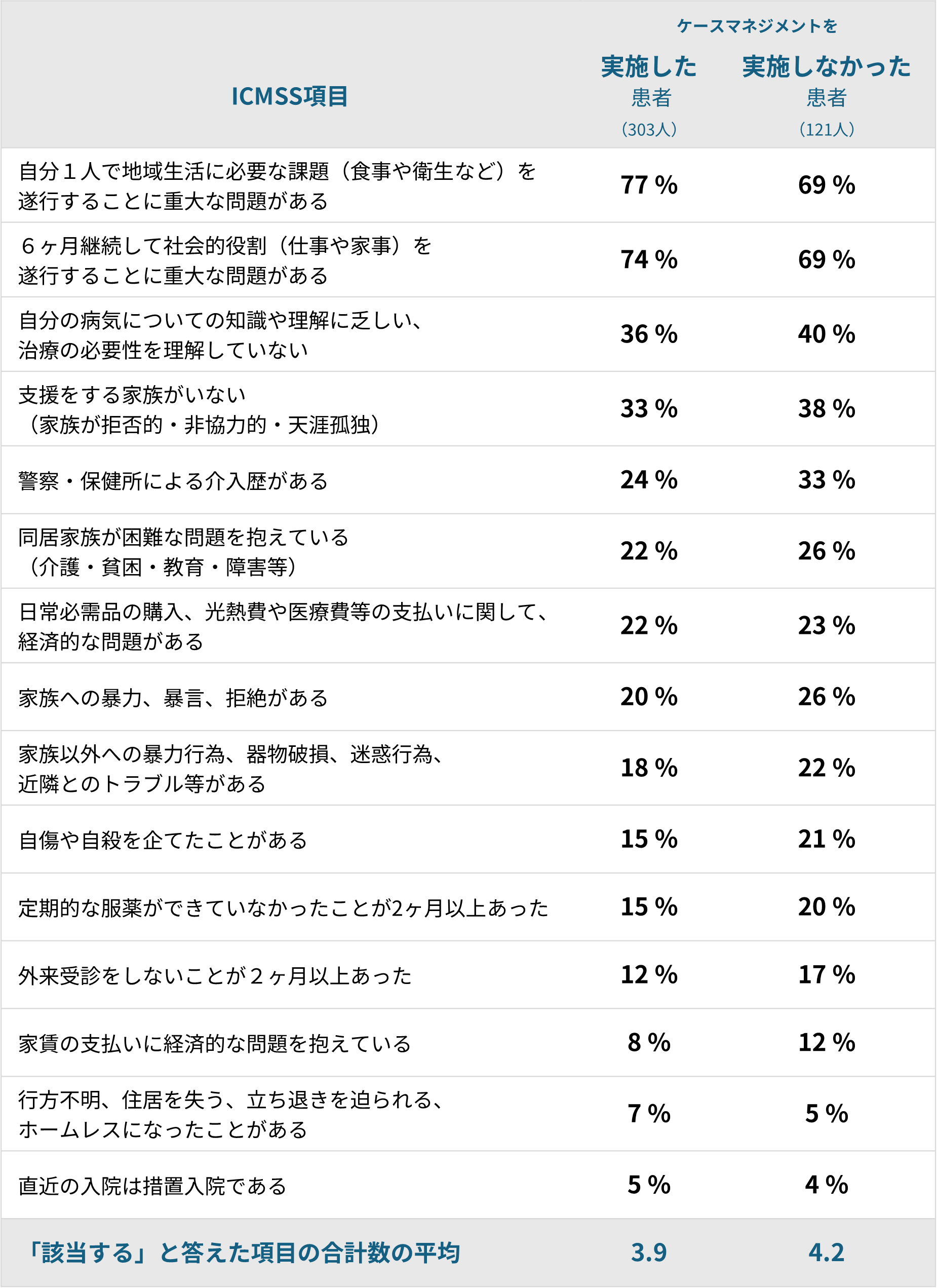

ケースマネジメントを行った患者の特徴は?

ケースマネジメントを行った患者はどのような特徴があったのかを調べました。

性別はほぼ1対1で、年齢は30代から50代が多くを占めました。診断は統合失調症が最も多く、うつ病・双極性障害を含めて「重度精神疾患」と呼ばれる診断を持つ人が約7割でした。その他の診断を持つ人も約3割を占めました。 また、ICMSSという質問紙で、ケースマネジメントが必要になりそうな条件に該当するか尋ねました(下記の表)。ケースマネジメントを実施した患者と実施しなかった患者を比べたところ、結果に差はありませんでした。この理由としては、ケースマネジメントの実施に未だ課題があり、必要度が高い患者に行き届いていない可能性が考えられます。

ケースマネジメントの主な対象者は、重度精神疾患を持つ成人(30~50代)でした。

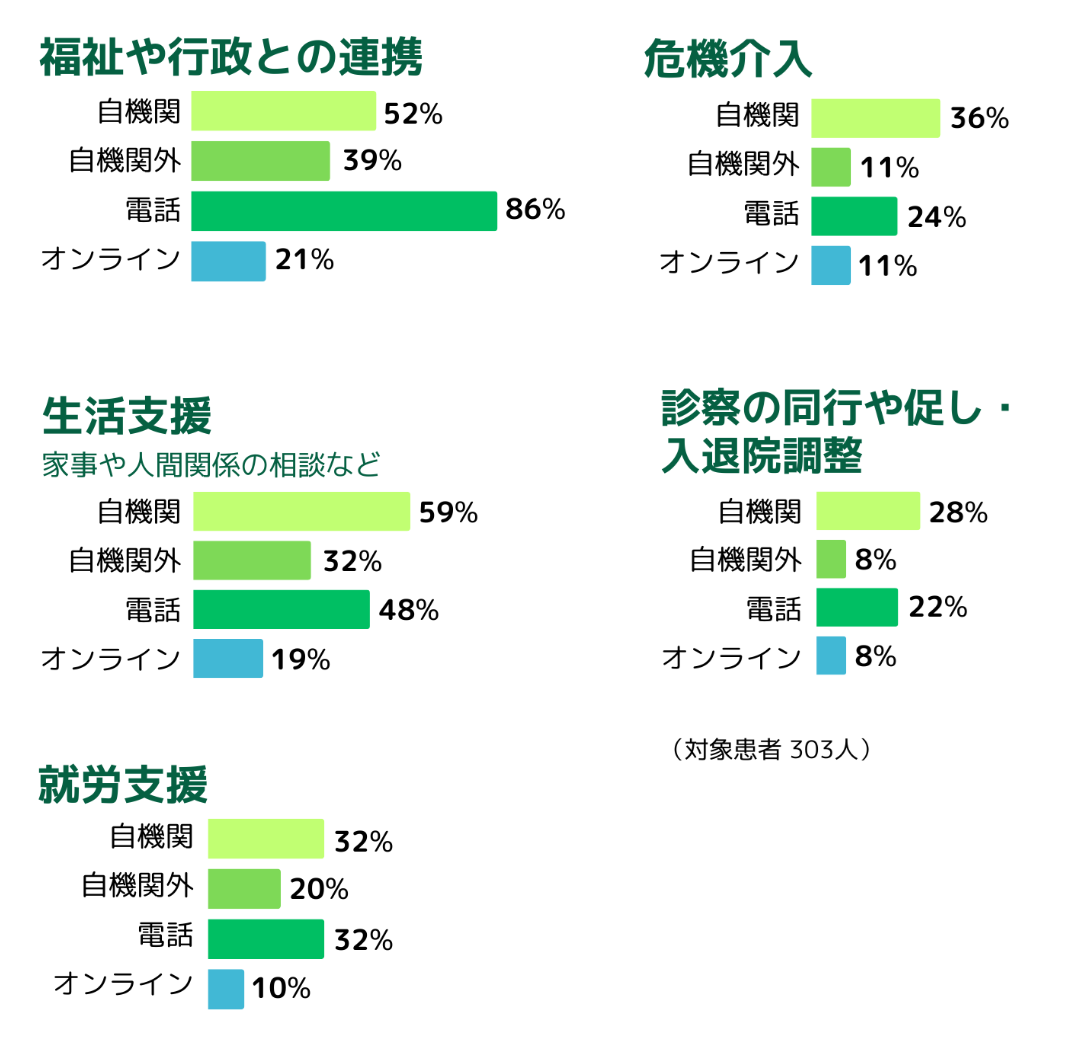

実施されたケースマネジメントの内容は?

ケースマネジメントの支援の内容と、行われた場所を調べました。

ケースマネジメントの主目的である、福祉や行政との連携が行われた割合が最も多くなりました。 ケースマネジメントを行ったすべての患者を100%としたときに、福祉機関や行政機関と連携するための会議・打合せなどが、自機関内で対面で行われた割合は52%、自機関外に出て対面で行われた割合は39%、電話で行われた割合は86%、オンラインのビデオ通話等で行われた割合は21%となりました。 ケースマネジメントには連携のための会議や打合せだけでなく、ケースマネジメント担当者による患者への直接的な支援も含まれます。例えば、生活支援、危機介入、就労支援、診察同行や促し・入退院調整などです。 これらの直接支援は、連携と比べて実施割合が下がりましたが、自機関内や電話で行われることが多い傾向は同じでした。

医療機関内での会議や電話での打ち合わせが多く行われていました。

ケースマネジメントを実施した患者が利用していた支援機関は?

ケースマネジメントを行った患者は、どのような支援機関を利用していたのか調べました。

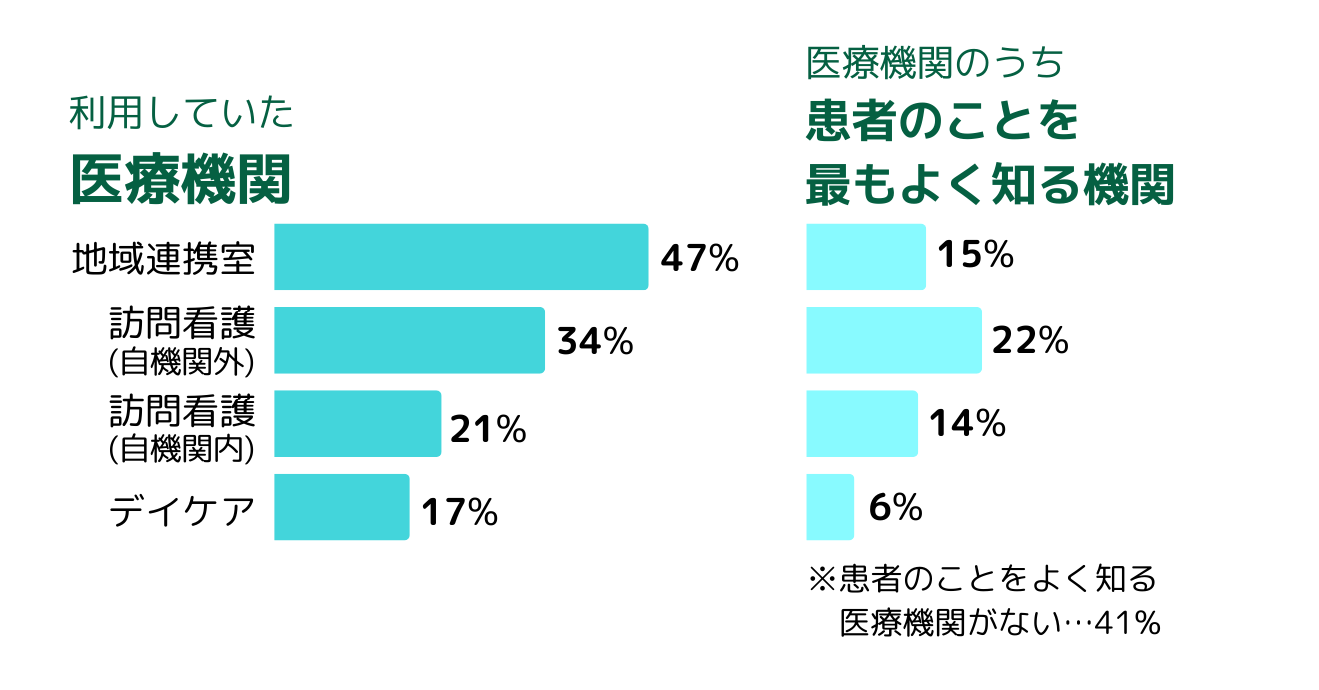

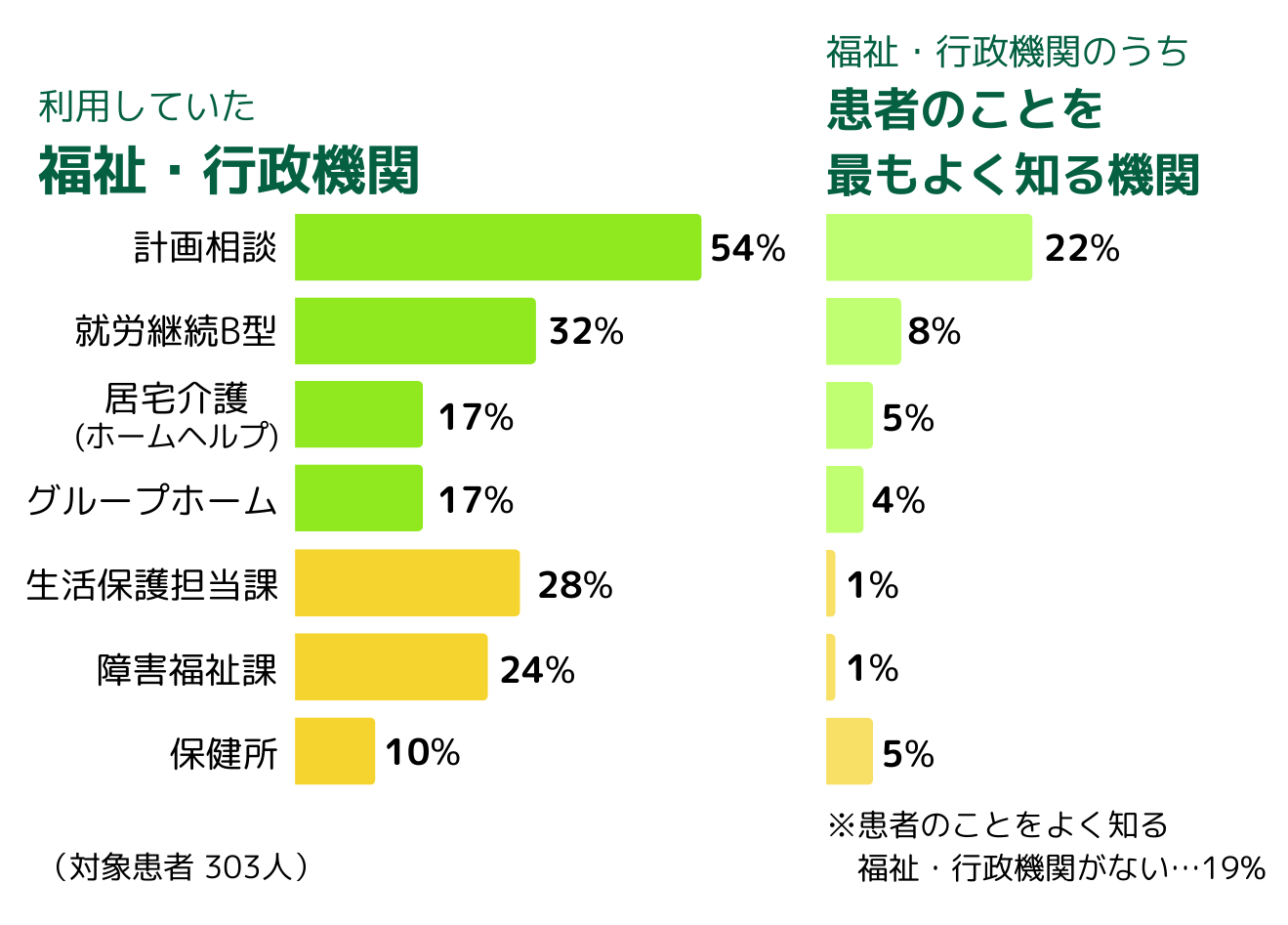

医療機関では病院・診療所の地域連携室、訪問看護、福祉機関では計画相談支援、就労継続支援B型を利用している割合が多く、行政機関では生活保護担当課、障害福祉課などと関わりがある割合が多いことがわかりました。 ケースマネジメントでは患者や支援の全体像を把握する必要があり、誰が最も患者を知っているかは重要です。そのため、患者のことを最もよく知る機関についても尋ねました。 医療機関においては、利用割合の多い地域連携室よりも、訪問看護(自機関外)の方が患者をよく知っていることが示されました。 福祉機関においては、計画相談支援が最も患者をよく知る機関でした。

訪問看護や計画相談支援は、患者のことをよく知っている可能性が高いようです。