福祉機関におけるケースマネジメントに関する研究

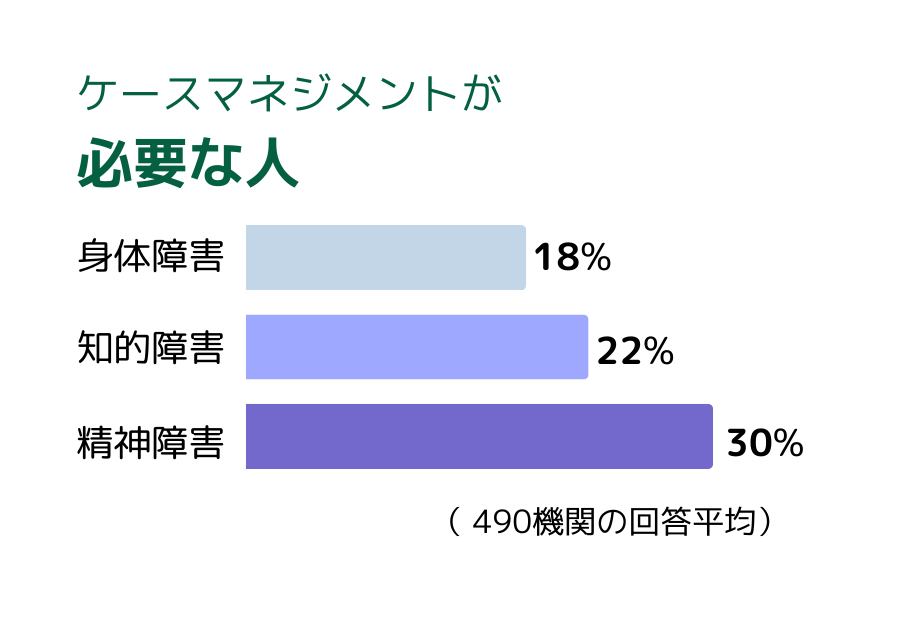

福祉機関にケースマネジメントが必要な人はどれくらいいる?

現在福祉機関を利用している人の中で、ケースマネジメントを行うことが望ましい人の割合を調べました。

3障害の中では、精神障害で最もケースマネジメントが必要とされていることがわかりました。

3障害の中では、精神障害で最もケースマネジメントが必要とされていることがわかりました。

他の障害と比べて、精神障害はケースマネジメントの必要性が高いようです。

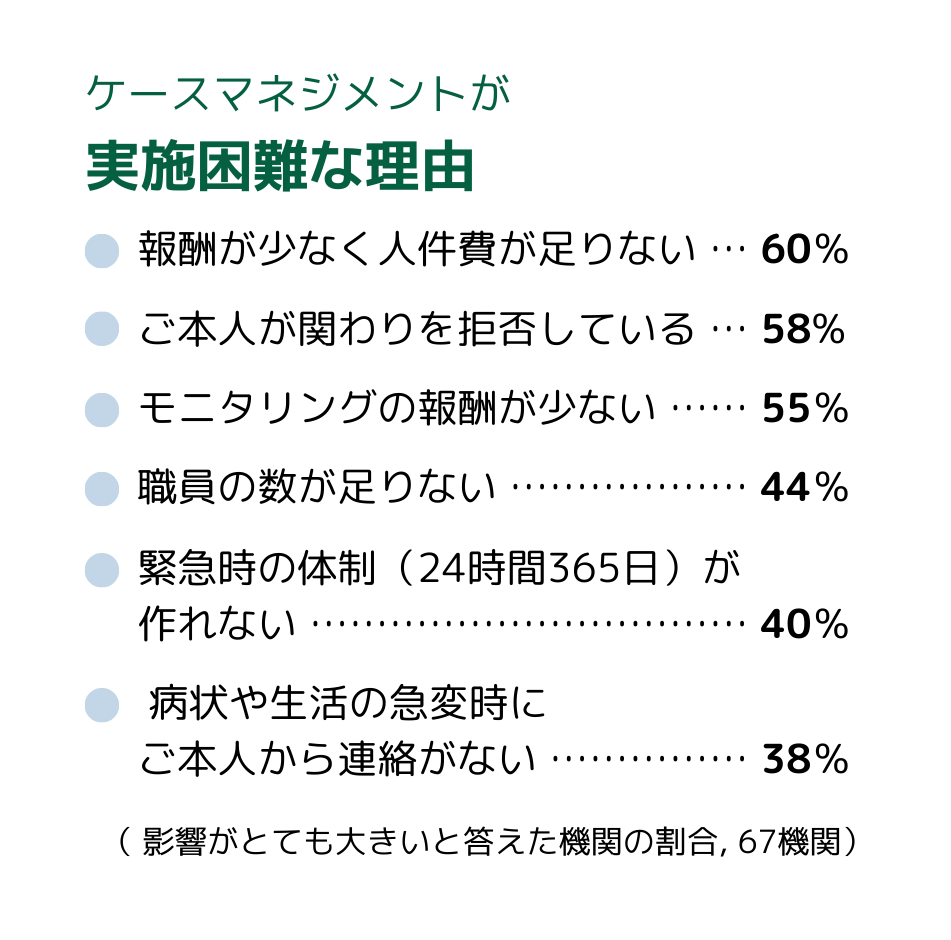

福祉機関でのケースマネジメントが困難な理由は?

福祉機関で精神障害を持つ方へのケースマネジメントを行うことを考えたとき、実施困難だと思われる理由について調べました。

最も影響が大きいとされたのは人件費・報酬といったコスト面でした。ご本人と密に関わることの難しさも大きな理由となっていました。

コスト面で、ケースマネジメントのハードルが高いようです。

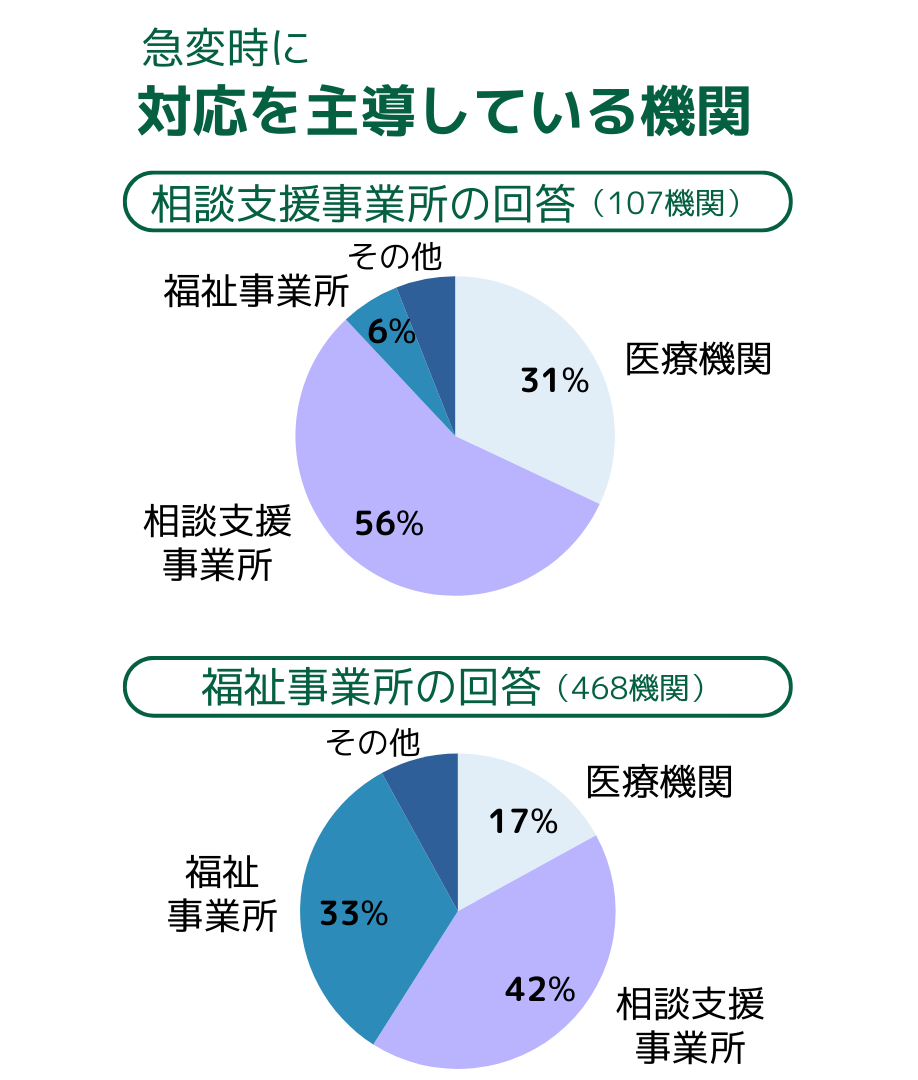

福祉機関からみて、急変時の対応を主導しているのは誰?

急変時に対応を主導することが多いと福祉機関が考えている機関の割合を調べました。

相談支援事業所の回答では相談支援事業所の割合が多く、福祉事業所の回答では福祉事業所の割合が比較的多い結果となりました。

ここでいう「急変時の対応を主導している機関」とは、病状や生活状況が悪化し、利用者の方の地域生活がたちゆかなくなったときに、状況の改善やケア会議の開催に向けた動きを主導する機関、あるいはそこに所属する人のことを指します。

相談支援事業所に加えて、福祉事業所でも急変時の対応を主導することがあるようですね。

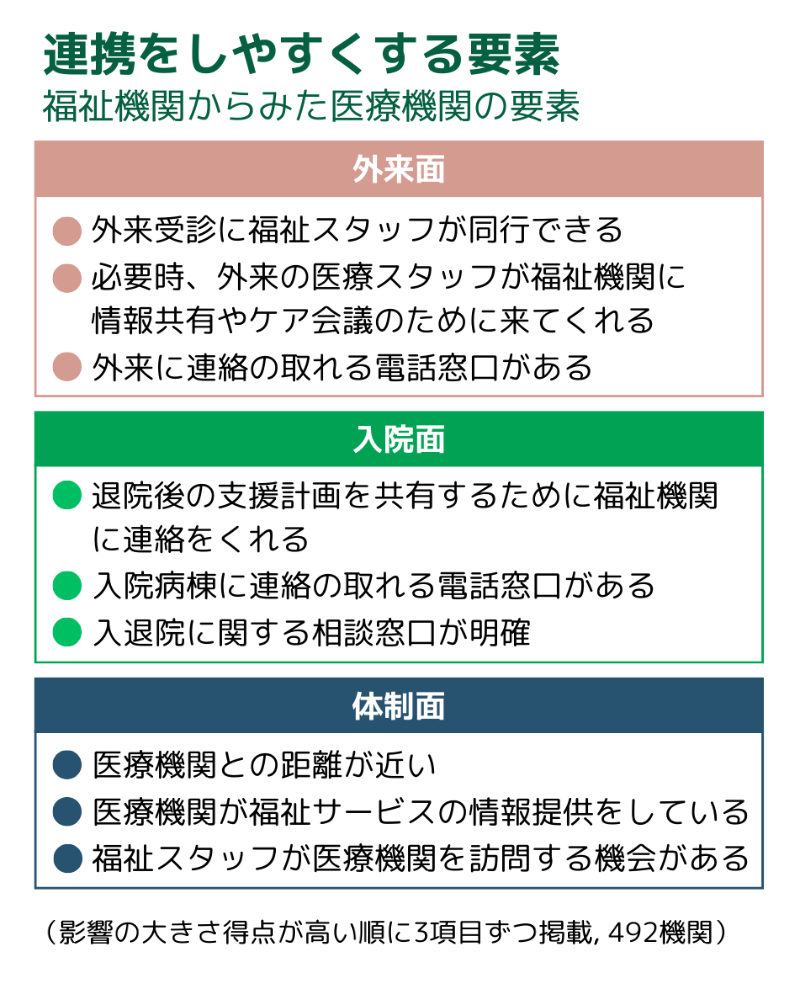

どんな医療機関だと、福祉機関は連携しやすい?

福祉機関にとって、医療機関との連携のしやすさを高める要素を尋ねました。

福祉機関のスタッフが外来受診に同行できたり、逆に医療機関のスタッフが福祉機関まで来てくれたりと、相互に人の行き来ができることが連携しやすさに影響するとわかりました。

また、どこに電話すればよいか窓口がわかっていることも重要でした。

さらに、医療機関との距離が近いことや、医療機関で福祉サービスについての情報提供を行ってくれていることが挙げられました。

スタッフ同士が実際に行き来できることや、つながりやすい窓口がわかっていることが重要です。

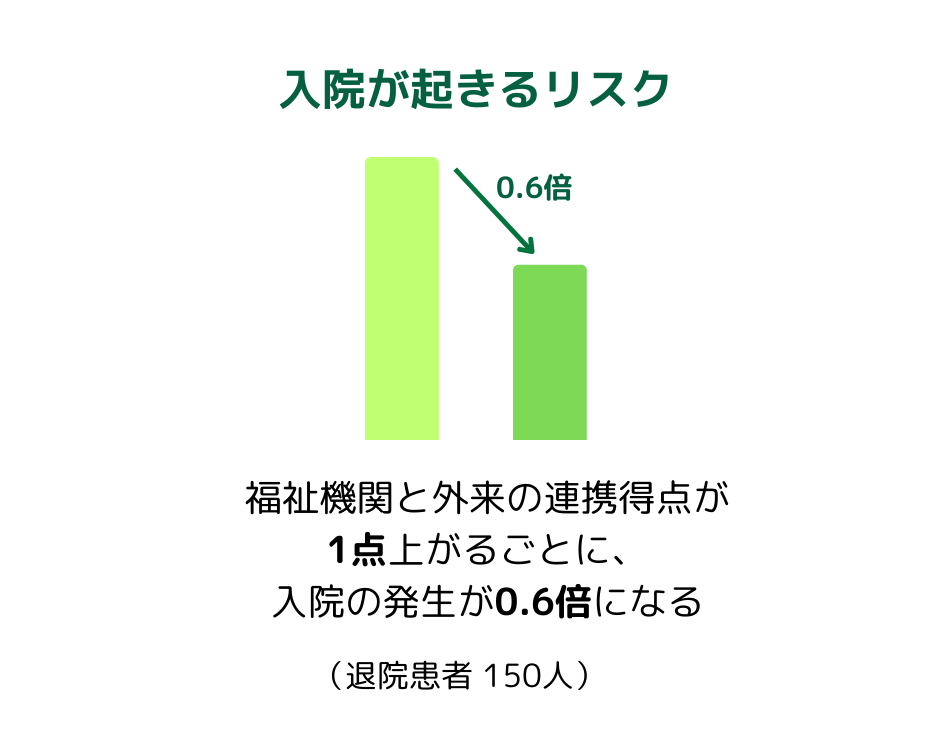

福祉機関と精神科外来の連携が入院リスクを下げる ― 他研究より

福祉機関と精神科外来の連携が重要であることは、他の研究からわかっています。

福祉機関と精神科外来の連携が重要であることは、他の研究からわかっています。

退院後に相談支援事業所を利用した150人について調べたところ、相談支援事業所と外来がよく連携しているほど、2ヶ月以上入院するリスクが下がることがわかりました。

連携の度合いは、「事前連絡なく外来同行する:3点」「必要時に連絡して同行する:2点」「同行するが、診察は同席しない:1点」「外来同行を行わない:0点」などで点数をつけ、合計得点を用いて分析しました。

調査についてより詳しく知りたい方はこちら(厚労科研データベースに移動します)

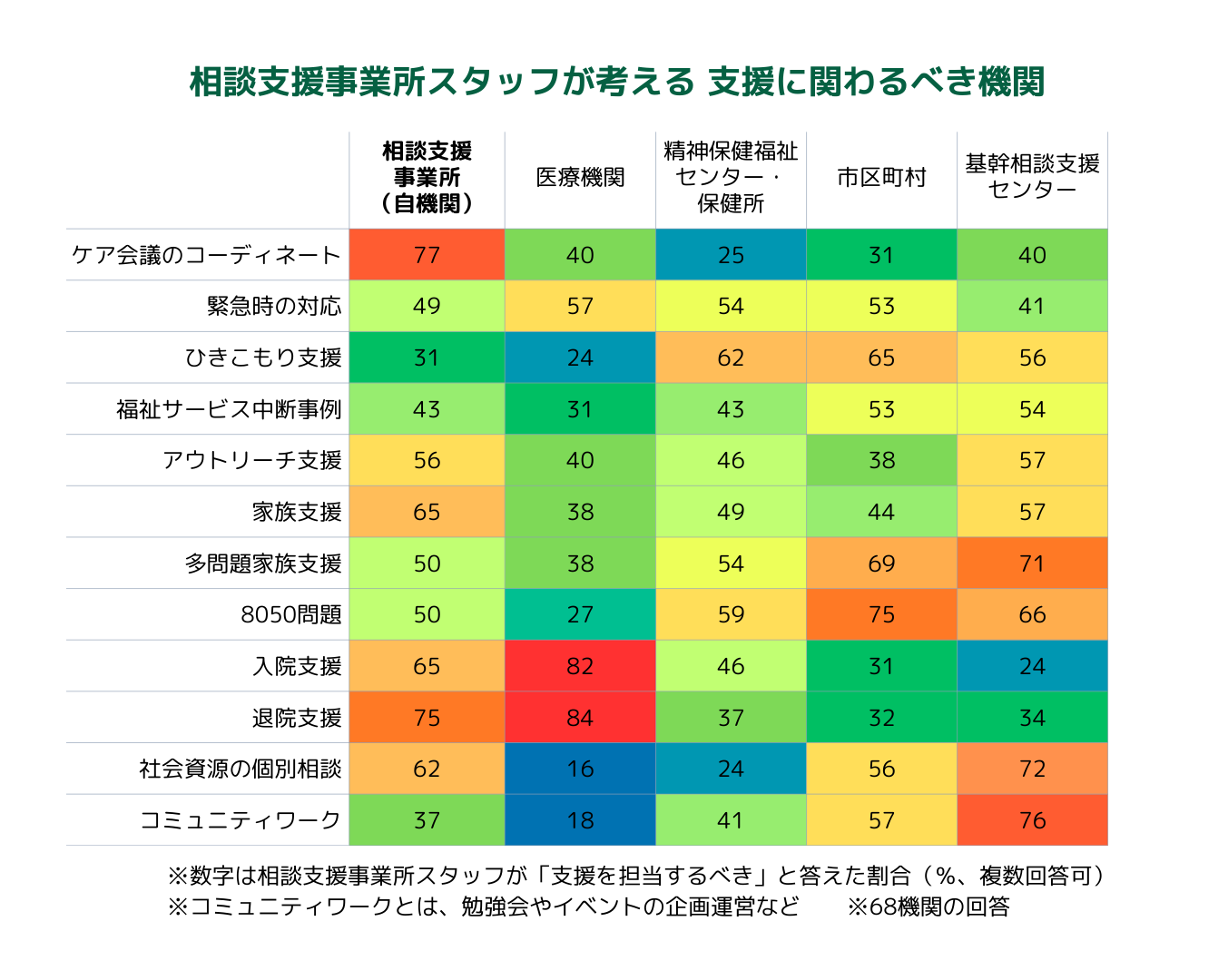

福祉機関から見て、ケースマネジメントに関わるべき機関は?

ケースマネジメントでは多くの機関が関わるため、どの支援を誰が担当すべきかの認識をすり合わせることは大切です。そこで、相談支援事業所スタッフが支援のいろいろな場面を想定したとき、どの機関が支援に関わるべきと考えているかを調べました。

相談支援事業所は、ケア会議のコーディネート、入退院支援、社会資源に関する個別相談などは自機関が担当するべきと考えていましたが、ひきこもりや福祉サービスの利用中断といった事例については、自機関の担当とは考えていない割合が高くなりました。

さまざまな機関がお互いに期待される役割を果たすことが、重要なポイントです。

どんな研究?

この研究は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所を対象に、ケースマネジメントに関する状況や認識を調べることを主な目的として行われました。調査方法

計画相談支援を行う相談支援事業所75機関、およびその他の障害福祉サービス事業所(介護給付・訓練等給付・地域移行・地域定着)455機関の計530機関が質問紙調査に参加しました。事業所の中には、主な利用者が精神障害者のところが約3割でした。調査期間は2024年月1月から2月でした。調査についてより詳しく知りたい方はこちら(厚労科研データベースに移動します)