分子精神薬理研究室(室長: 三輪 秀樹)

分子精神薬理研究室では、NCNPが有する精神・神経疾患に関する最先端技術・情報に恵まれた環境を活かし、ヒトと実験動物との間で共通する神経生理学的指標をトランスレータブル脳指標として位置付け、積極的に精神疾患のトランスレーショナルリサーチを進めています。

統合失調症、自閉症スペクトラム障害、知的障害、薬物依存症などの精神疾患を研究対象とし、薬理学的モデル、疾患関連遺伝子欠損によるモデルマウスを研究対象として、精神疾患横断的な共通の神経回路異常の同定、分子・細胞基盤の解析などを通して、病態の理解を目指しています。また、国内外の研究室と交流を深め、積極的に共同研究も進めています。

研究手法

- 電気生理学:急性スライス標本を用いたパッチクランプ法による単一細胞レベルの解析から、脳波測定による個体レベルの解析

(周波数解析・睡眠ステージ解析)まで多層的な解析を行なっております。 - 組織学・形態学

- 行動学:基本的な行動テストバッテリーが行えるように、独自に行動実験装置を設置して、さまざまな観点から行動特性を解析

できるようにしています。さらに、ArduinoやBonsaiなどオープンソースを活用した工作により、研究者独自の発想に基づく、

新たな行動試験を開発することも歓迎しています。 - Optogenetics・Chemogenetics

- イメージング:マクロスコーピックイメージングなど最先端の技術も取り入れています。

- その他:ウイルスベクターの作成

向精神薬研究開発室 (室長:西澤 大輔)

精神神経疾患の治療において、薬は大きな役割を果たしていますが、薬の感受性や副作用には個人差があるので、治療薬を適正かつ効果的に使用するためは、そのような個人差を理解するための薬理学的な研究が欠かせません。

また、治療薬がまだ無い精神神経疾患も多く、治療薬があっても効果が限定的な場合も多いので、新規治療薬の開発が求められています。個人差の背景としては環境要因と遺伝要因に大別されますが、精神神経疾患治療薬などの作用・副作用の個人差に寄与する遺伝要因に関しては、未解明の部分が多いのが現状です。そのような遺伝的な個人差(バリアント)が同定されれば、その遺伝子の関連分子をターゲットとする向精神薬の研究開発の突破口となる可能性もあり、また、投薬前にそのバリアント(遺伝子多型・変異)を判定することにより事前に効果や副作用発生等を予測しそれに応じて患者個々人に合った適切かつ適量の投薬を行うなど、現在様々な領域において進行しつつある個別化医療の促進にも繋がると考えられます。

向精神薬研究開発室では、薬物感受性や疾患脆弱性と関連するヒトの遺伝子解析を行っています。

前者の薬理遺伝学的解析においては、主にオピオイドやタキサン系抗がん剤等の薬物感受性を調べていますが、その他では、鎮静剤、制吐剤、及び疼痛治療において投与される抗うつ薬・抗てんかん薬や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)等の作用・副作用なども含まれます。後者の疾患脆弱性関連解析においては、術後痛や実験的疼痛などの急性疼痛及びがん性疼痛等を含む慢性疼痛、及びアルコール、タバコ、覚せい剤等の依存性物質に関する物質使用障害(物質依存症)、などの表現型を対象として、その脆弱性や重症度に寄与するバリアントを探索しています。実際には、池田和隆精神薬理研究部部長がクロスアポイントメントでリーダーを務めている東京都医学総合研究所依存性物質プロジェクトとも密に連携を取って、各種サンプルを用いたヒトゲノム解析を進めています。

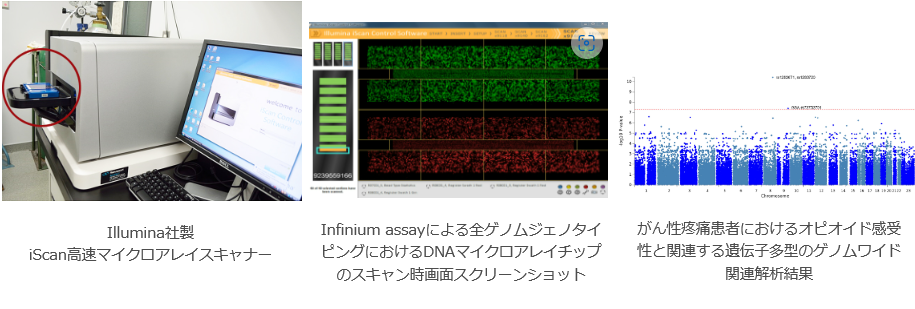

関連解析は、特定の候補分子の遺伝子のバリアントを対象とする候補遺伝子解析と全ゲノムのバリアントを対象とするゲノムワイド関連解析(GWAS)の両アプローチで行っていますが、DNAのバリアントについての関連解析以外では、メチル化解析や遺伝子発現解析なども行っています。