2020年度

身体リハビリテーション部での出来事や様子を

ブログ形式で報告いたします

- TOP

- NCNP病院について

- 身体リハビリテーション部

- 2020年度

2020年6月1日

英文原著論文が掲載されました①

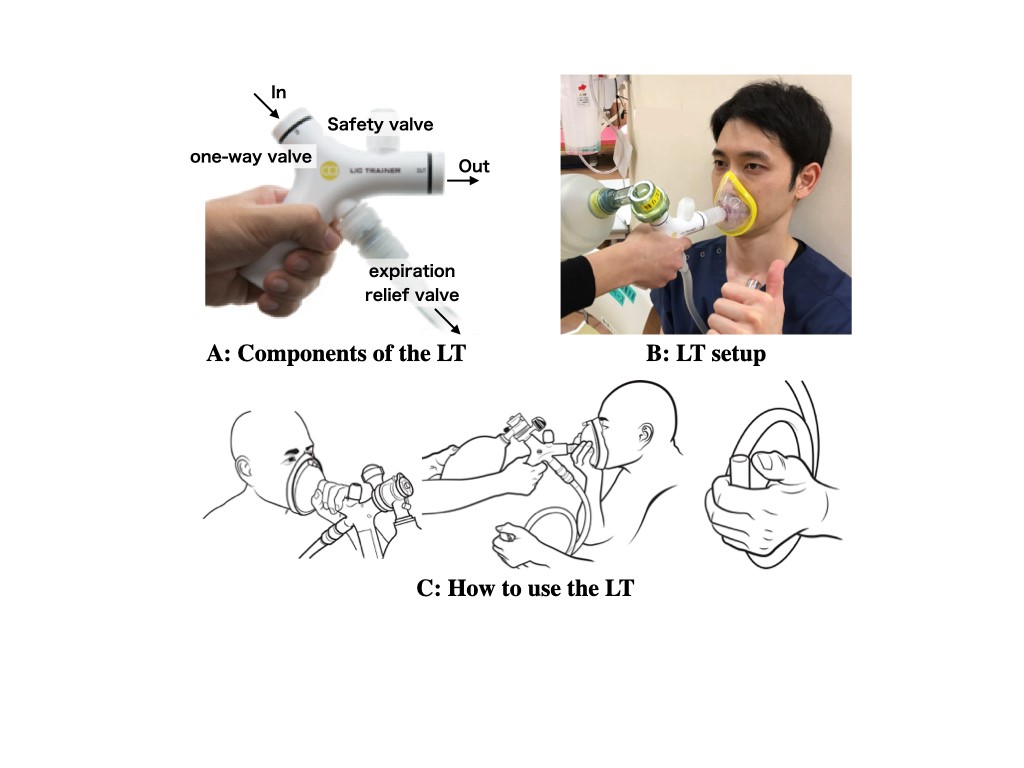

2016年に当センタートランスレーション・メディカルセンターの協力により当院で開発・提供したLIC TRAINERⓇ(エルアイシートレーナー)を臨床で使用し、筋萎縮性側索硬化症患者に対する呼吸療法として強制的な深呼吸(Lung Insufflation Capacity)を測定する新しい肺容量リクルートメント(Lung Volume Recruitment: LVR)機器について原著論文が2020年5月26日(火)にProgress in Rehabilitation Medicineオンライン版に掲載されました。

■研究の意義・今後の展望

本研究の意義として、これまでALS患者さんの呼吸障害を捉えることが困難であった進行した球麻痺や気管切開している患者さんであってもLIC TRAINERⓇを利用することで肺や胸郭の柔軟性を評価することができるようになったことです。また、ALS患者さんはMICよりLICを測定することの方が肺や胸郭の柔軟性を維持拡大することの効果が大きいことも示唆しています。

現在、LICやMICが上手にできるALS患者さんとそうでない患者さんに分け、追跡調査を実施しています。また、LIC TRAINERⓇを使用した肺容量リクルートメント(Lung Volume Recruitment: LVR)練習により、肺合併症や生命予後などの改善にどの程度寄与しているかという研究をしております。

今後の展望として、臨床利用を拡大するための啓発活動や患者さんにより優しく、有効性を確認できるLIC TRAINERⓇの開発を行っていきたいと考えています。

■原著論文情報

・論文名: Lung Insufflation Capacity with a New Device in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Measurement of the Lung Volume Recruitment in Respiratory Therapy

・著者名: Keisuke Yorimoto, Yosuke Ariake, Takako Saotome, Madoka Mori-Yoshimura, Tadashi Tsukamoto, Yuji Takahashi, Yoko Kobayashi

・掲載誌: Progress in Rehabilitation Medicine ,2020

・DOI :https://doi.org/10.2490/prm.20200011

・URL :https://www.jstage.jst.go.jp/article/prm/5/0/5_20200011/_pdf/-char/en

当センターHPのトピックスに詳細な報告があります。ご参照ください。

https://www.ncnp.go.jp/topics/2020/20200528.html

2021年2月24日

英文原著論文が掲載されました②

西田大輔医長が行った研究論文が掲載されました。

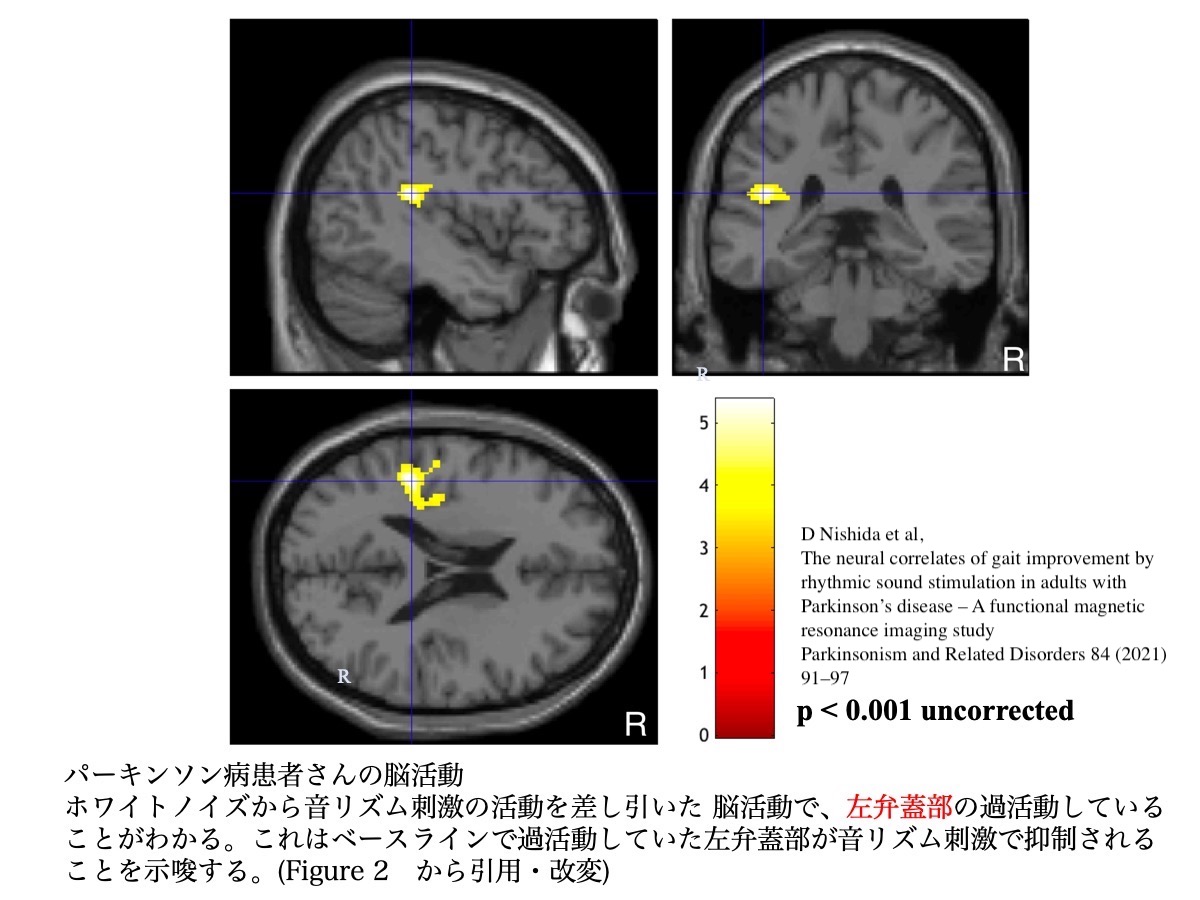

-パーキンソン病の音リズム刺激による歩行改善(paradoxical gait)の生理学的メカニズムを探る研究-「パーキンソン患者の音リズム刺激による歩行改善に関連した神経活動 ―機能的磁気共鳴画像法を用いた研究―」Daisuke Nishida, Katsuhiro Mizuno, Emi Yamada, Takashi Hanakawa, Meigen Liu, Tetsuya Tsuji

【背景】

“The neural correlates of gait improvement by rhythmic sound stimulation in adults with Parkinson's disease – A functional magnetic resonance imaging study”

Parkinsonism and Related Disorders Feb.2021パーキンソン病患者さんの歩行障害は日常活動を低下させますが、リズム刺激で改善することがわかっておりリハビリテーションでも取り入れられていますが、そのメカニズムはわかっていません。そこで機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて、歩行イメージ時の脳内メカニズム解明に挑みました。【結果】パーキンソン病患者さんは歩行イメージ時に左弁蓋部が過活動になり、音リズム刺激でその過活動が抑制されていることを示しました。この弁蓋部は感覚と運動をつなぐ部位と考えられており、パーキンソン病患者さんでは機能不全があると言われています。この部位が歩行時に負荷がかかり過活動となり、それを音リズム刺激が負荷を緩和し、機能を補っているのではないかと考えられます。【臨床的意義と展開】今までリハビリテーションで利用していたパーキンソン病患者さんのparadoxical gaitについて、メカニズムの一つに左弁蓋部の過活動の抑制がありらということが示され、臨床現場でもより効果的な外部刺激を利用する方法の利用、確立、開発が期待できます。

2021年2月24日

英文原著論文が掲載されました③

西田大輔医長が行った研究論文が掲載されました。

半側空間無視のより簡便で詳細な評価法KF-NAP

Daisuke Nishida, Katsuhiro Mizuno, Masatoshi Tahara, Shiori Shindo, Yuki Watanabe, Hiroki Ebata, and Tetsuya Tsuji

"Behavioral Assessment of Unilateral Spatial Neglect with the Catherine Bergego Scale (CBS) Using the Kessler Foundation Neglect Assessment Process (KF-NAP) in Patients with Subacute Stroke during Rehabilitation in Japan"

Behavioural Neurology Volume 2021, Article ID 8825192, 7 pages

DOI https://doi.org/10.1155/2021/8825192

【背景】

脳卒中などで起こる、眼は見えているのに片方へ注意が向かなくなる「半側空間無視(USN: unilateral spatial neglect)」は気付かれにくい症状の一つですが、片側を見落としてしまうため、日常生活の活動を阻害してしまいます。今回はUSNの簡便で詳細な検出方法であるKF-NAPという方法を脳卒中回復期の患者さんで検証しました。

【内容】

半側空間無視(USN)の評価法は机上課題の(Behavioural Inattention Test:BITや行動評価のCatherine Bergego Scale (CBS) がありますが、CBSは検者間でのばらつきが出やすい状況があり、CBSをもとに評価法を規格化したKessler Foundatin Neglect Assessment Process (KF-NAP)が開発されました。この信頼性妥当性は急性期セッティングで評価されていますが、回復期や慢性期セッティングでは示されていませんでした。そこで回復期セッティングで信頼性妥当性評価を行い、回復期リハビリテーションの中で評価法として使用する裏付けを取りました。

【臨床的意義】

USNに対してより効果的な評価を行い、日常生活動作(ADL)の阻害因子となる半側空間無視を診断して対応する一助となれば幸いです。

日本でも徐々に効果的に評価できる体制をとっていければと思います。

2020年7月26日

邦文原著論文が掲載されました①

理学療法士近藤夕騎が行った研究論文が掲載されました。

"脊髄小脳変性症患者におけるBalance Evaluation Systems Test(BESTest)およびその短縮版の最小可検変化量(Minimum Detectable Change; MDC)”

Test-retest reliability and minimal detectable change of the Balance Evaluation Systems Test and its two abbreviated versions in persons with mild to moderate spinocerebellar ataxia: A pilot study

Yuki Kondo, Kyota Bando, Yosuke Ariake, Wakana Katsuta, Kyoko Todoroki, Daisuke Nishida, Katsuhiro Mizuno, Yuji Takahashi

NeuroRehabilitation 47(4); 479-486. 2020

【概要】

本研究では,脊髄小脳変性症の患者さんにおいて,治療前後に何点変化が得られたら,有益であると解釈できるかを検討した研究となります。

具体的には,バランス指標であるBESTest(Balance Evaluation Systems Test)とその短縮版の繰り返し測定により得られた2つの測定値の変化量の中で測定誤差の大きさを示すMDC(minimal detectable change)を算出したものとなります。MDC 以内の変化は測定誤差によるもの,それ以上の変化は測定誤差以上の変化と判断されます。例をあげると,10mを歩く場合のMDCが,仮に2秒であれば,同じ対象者に対して2回10mを歩いてもらい,2秒以内の差であれば測定誤差によるもの,2秒より大きい差であれば,測定誤差以上の変化と判断されます。

【臨床的意義】

当院では,脊髄小脳変性症患者を対象とした集中リハビリテーションプログラムを行っております。その治療に効果があったのかを判断できる指標が算出されたことに,本研究の意義があると考えています。

2020年10月20日

邦文原著論文が掲載されました②

理学療法士近藤夕騎が行った研究論文が掲載されました。

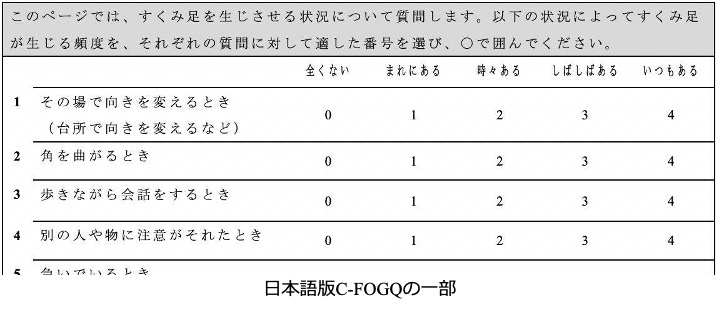

"すくみ足の詳細を把握する質問紙 Characterizing Freezing of Gait questionnaire(C-FOGQ)"

近藤 夕騎, 望月 久, 加藤 太郎, 鈴木 一平, 板東 杏太, 滝澤 玲花, 吉田 純一朗, 西田 大輔, 水野 勝広

The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (JJRM) 58(2); 208-214. 2021.

DOI https://doi.org/10.2490/jjrmc.20012

【概要】

パーキンソン病では,こうとしているにもかかわらず,足がまったくまたはほとんど前に進まない状態”すくみ足”が発現することがあります。そのすくみ足の詳細を把握する質問紙Characterizing Freezing of Gait questionnaire(C-FOGQ)が英語で開発されました。本研究では,C-FOGQを国際的な異文化適応のガイドラインに準拠した形で翻訳し,その日本語版C-FOGQを完成させた過程を報告しております。

【臨床的意義と展開】

日本語版C-FOGQは,①すくみ足の状況を具体的に抽出できる,②すくみ足を解決するための対応方法の有効性を把握できる,③すくみ足以外のすくみについても把握できるという特性をもっており,リハビリテーション医療におけるニーズを把握するきっかけとなる質問紙であると思っております。なお現在は,日本語版C-FOGQがリハビリテーション治療場面の効果判定指標として有用かどうかの研究を進めております。

本研究では,以前当院で研修されておりました望月久教授(文京学院大学 保健医療技術学部理学療法学科)に,多大なるご協力をいただきました。この場を借りて,心より感謝申し上げます。

邦文原著論文が掲載されました③

理学療法士加藤太郎が行った研究論文(原著論文)が掲載されました。

論文名;歩行可能な脊髄小脳変性症患者の運動失調に対する短期集中リハビリテーション治療 −Scale for the Assessment and Rating of Ataxiaの総得点と下位項目得点による検証−

著者;加藤太郎, 板東杏太, 有明陽佑, 勝田若奈, 近藤夕騎, 小笠原悠, 西田大輔, 髙橋祐二, 水野勝広

掲載誌;The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 2021;58(3):326-332(2021年3月)

DOI;https://doi.org/10.2490/jjrmc.20022

【概要】

本研究は、脊髄小脳変性症の患者さんにおいて、4週間の短期集中リハビリテーション治療前後に運動失調がどのように変化するかを検討した研究となります。

具体的には、運動失調の評価指標であるSARA(Scale for the Assessment and Rating of Ataxia)の総得点と各項目得点の変化から検討しました。短期集中リハビリテーション治療が運動失調を改善させることは、過去の先行研究で明らかとされていました。しかし、運動失調のどの部分(SARAの各項目点)をどの程度改善させるかは、検討されていませんでした。

本研究により、当院で実施している4週間の短期集中リハビリテーション治療が運動失調を改善させること(SARAの総得点が改善)、特に体幹・下肢の運動失調を改善させること(SARAの歩行・立位・踵-すね試験が改善)を明らかとしました。

【臨床的意義】

当院では、脊髄小脳変性症患者さんを対象として、2週間と4週間の集中リハビリテーションプログラムを行っています。今回の研究報告により、脊髄小脳変性症のリハビリテーション治療の効果を具体的に示すことができ、今後、更に効果が高いリハビリテーションプログラムの検討に繋がる意義があると考えています。

2020年度の報告はこれで以上になります。

最後までご覧いただきありがとうございました。