小脳低形成・萎縮症

小脳低形成・萎縮症とは

小脳低形成・萎縮症とは、小脳の大きさが小さいことです。家族や近い親戚に似た症状の人がいることもありますし、そういう人がまったくいないこともよくあります。

生まれつき小脳が小さい人(小脳低形成)から、生後のある時期から小脳が小さくなってくる人(小脳萎縮)もあります。いずれも小脳の働きが良くないため生後のある時期から症状が出ます。

・顕性遺伝をするタイプ(お父さん・お母さん、あるいはお祖父ちゃん・お祖母ちゃんに症状あり)

・家族や親戚に同じ症状のいないタイプ(潜性遺伝、あるいは突然変異)のいずれかに分けて診断をします。

生まれて早い時期から運動発達の遅れと知的発達の遅れを呈す人と、生後初期の発達は順調である時期から退行(できたことができなくなる)を呈してくる人もあります。

気になる場合は、お早めに小児神経専門医に見せてください。

小脳低形成・萎縮症の症状

小脳低形成・萎縮症の主な異常症状は、以下の通りです。

- 失調(座ったり、立ったりすると身体がふらつく)

- 測定障害(物を取るとき手が震えてしまう)

- 眼振(眼球が震える)や眼球運動失行(動くものを眼だけでスムーズに追えない)

- 構音障害(発音がうまくできない)

-

筋緊張低下(身体が柔らかい)

鑑別診断に重要な点は、以下の通りです。

-

どんな症状ですか?

-

いつ気付きましたか?

-

発達に遅れはありませんか?

-

家族に同じような人はいませんか?

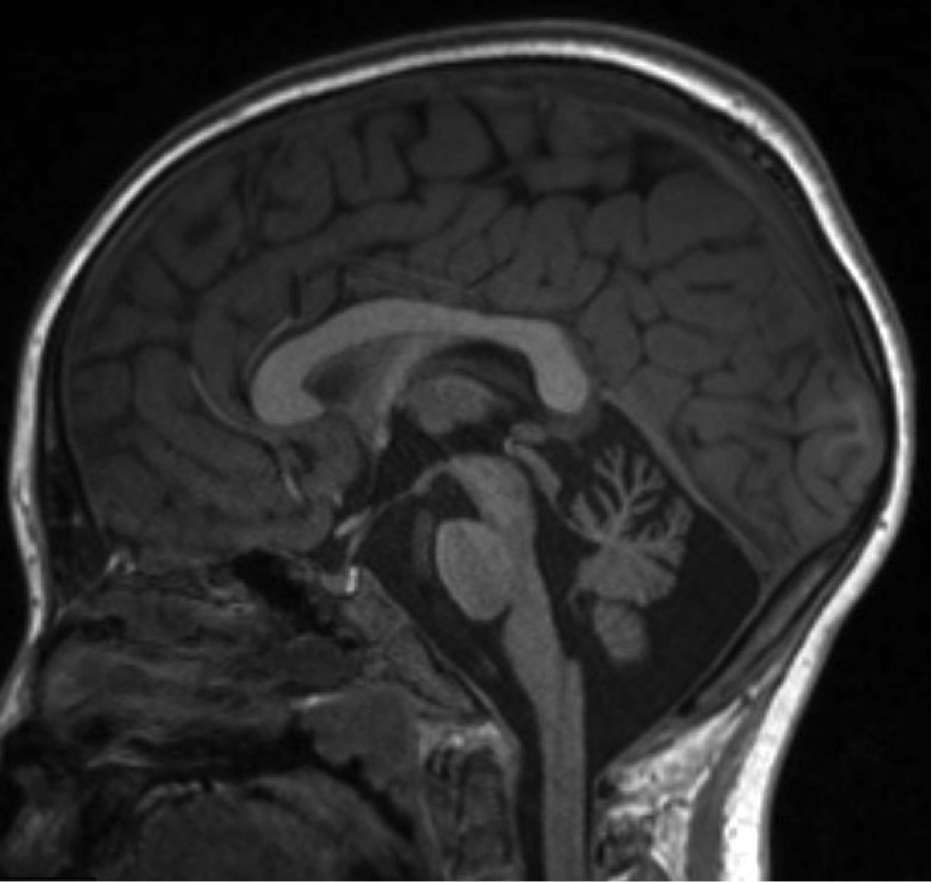

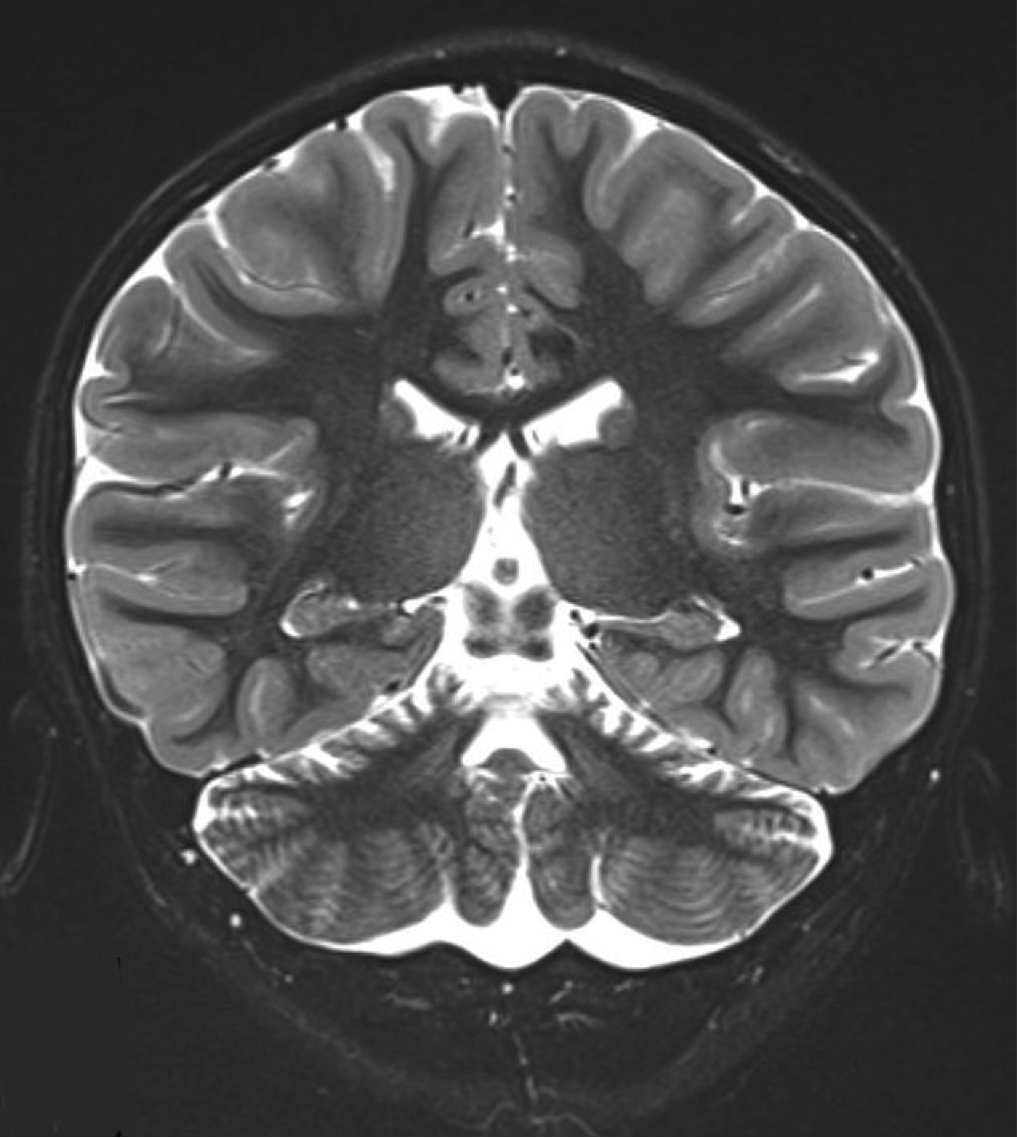

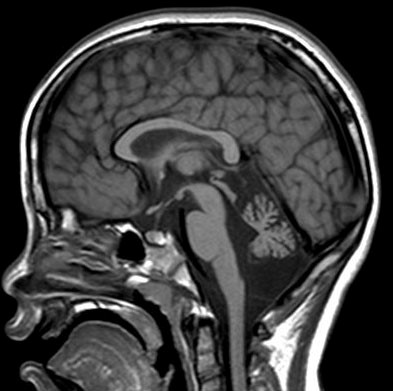

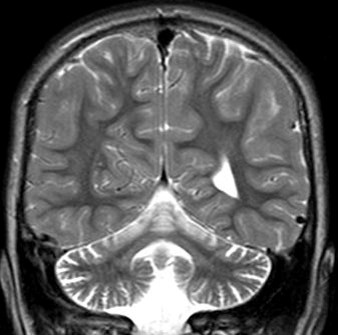

頭部MRIで診断を確定します(図1、図2)。血液検査などで原因疾患を絞れることがあります。最終的な診断は遺伝子検査が必要になることが多いです。

近年遺伝子診断が行われるようになり、突然変異で小脳萎縮症が引き起こされる患者さんが次々に見いだされています。現時点では遺伝子異常が判明しても根治的な治療は困難です。しかし今後医学が進歩したときに、遺伝子の異常が分かっていれば治療の可能性が出てきます。

当科ではできるだけ遺伝子レベルでの診断を確定するよう心がけています。

図1.症例1:小脳皮質の上面に萎縮が限定する例

図2.症例2:小脳皮質全体に萎縮を認める例