児童・青年期精神保健研究室

精神疾患患者の社会的機能回復を見据え、発症および再発予防に関する研究を推進しています。

当研究室では、統合失調症や気分障害などの精神疾患における機能的転帰(生活の質や社会参加の在り方)の改善を目指し、神経生理学的指標や心理社会的要因を組み合わせた研究を行っています。さらに、新規の非侵襲的脳刺激法や依存症傾向に注目したアプローチにも取り組み、精神疾患の理解と予防・治療の発展に貢献することを目指しています。

➀ 統合失調症・気分障害患者の機能的転帰に注目した研究

当研究室では、NCNP病院の専門疾病センターと連携し、統合失調症・気分障害患者の機能的転帰に着目した知見を発信しています。

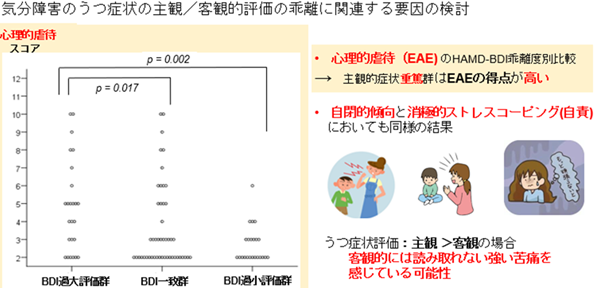

NCNP病院の気分障害専門外来における初診患者100名を対象として、本研究では、うつ症状の評価において、主観評価(BDI)と客観評価(HAM-D17)の乖離に着目し、その背景にある心理社会的要因を検討しました。その結果、心理的虐待、自閉的傾向、消極的コーピング(自責)のスコアは、BDI過大評価群で有意に高いことが示されました。このことから、主観的なうつ症状が客観評価よりも強く表出する患者では、これらの心理社会的背景が影響している可能性が示唆されます(Yamada R, et al. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2023;21(2):296-303.)。

現在は、双極性障害おける自閉的傾向におけるQoLとの関連を検討する横断研究をすすめています。

➁ 統合失調症患者を対象とした新たな非侵襲的脳刺激法の反応性を予測する生体指標の検討

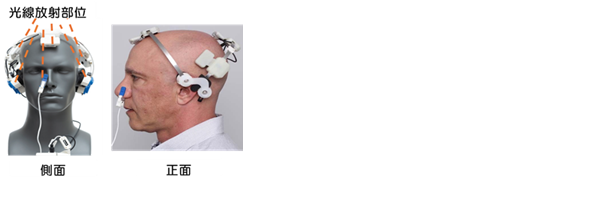

当研究室では、これまで認知症領域で主に行われてきた 光生物調節療法(Photobiomodulation: PBM) を、統合失調症における認知機能や社会機能の改善を目指し、探索的に検討しています。PBMは、赤~近赤外線領域の光が細胞内シグナル伝達を促進することが知られており、従来の電磁波を用いた低侵襲刺激とは異なる物理的作用を持ちます。頭部や鼻腔にデバイスを装着するのみで適用でき、さらに低侵襲であることが特徴です。

当研究室では、治療前後において神経心理学的検査(認知機能評価)および前頭葉機能を反映する神経生理学的指標(脳波、光トポグラフィー)を測定し、治療反応性との関連を検討しています。これにより、PBMが統合失調症の認知機能改善や社会的機能向上に寄与する可能性を検証するとともに、その反応性を予測する生体指標を探索しています。

光生物調節療法(PBM)で使用する装置(Vielight Neuro Gamma(カナダVielight社)

➂ 精神病発症リスクとしての依存症傾向に注目した研究

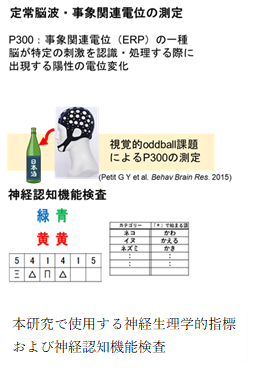

さらに、私たちはすでに精神疾患と診断された方のみならず、将来的に精神疾患を発症するリスクの高い方を対象とした研究を取り組んでいます。たとえば、将来アルコール依存症を発症する可能性が高いと考えられる「生活習慣病リスクに相当する量の飲酒者」を対象に、飲酒量の低減を目指す研究を実施しています。この研究では、介入前に事象関連電位(ERP)および神経心理学的指標を測定し、節酒支援を目的とした面接を行い、介入前に測定した神経生理学的・心理学的指標が、介入後の飲酒量や飲酒関連問題の変化と関連するかどうかを検討しています。

また、アルコール依存のみならず、ギャンブル問題に関する検証もおこなっております。ギャンブル問題は物質使用障害、不安障害、気分障害と高頻度で併存することが明らかとなっていますが、精神病様症状(PLEs)との関連は国内で検討されていませんでした。当研究室では一般人口を対象に、ギャンブル依存傾向と精神病様症状との関連を明らかにするアンケート調査を行い、問題ギャンブル行動は特に女性の場合にPLEsと関連することが明らかとなりました。今後は両症状を発症させる要因や、2つの症状が併存することによる精神的アウトカムの影響を解明することを目指しています。 (Stickley A, Shirama A, Yamada R, Sumiyoshi T. Schizophr Res. 2024;274:511-516.)