第15回

てんかんを知り、つきあうための「てんかん学習プログラム」

- TOP

- 患者の皆様へ

- てんかんを知るコラム&ニュース

- 第15回てんかんを知り、つきあうための「てんかん学習プログラム」

2023.3.1

てんかんを知り、つきあうための「てんかん学習プログラム」

「発作が起きたら怖いから外出したくない…」「てんかんを患っていることが恥ずかしい…」など、てんかんには、発作以外にも“生活のしづらさ”が隠れています。

今回は“生活のしづらさ”に目を向けた治療プログラム、「てんかん学習プログラム」の紹介です。

● てんかんの治療

てんかんの治療には、発作症状そのものに対するアプローチと、生活支援や就労支援に代表される、発作以外の問題に焦点を当てたアプローチがあると考えられています。

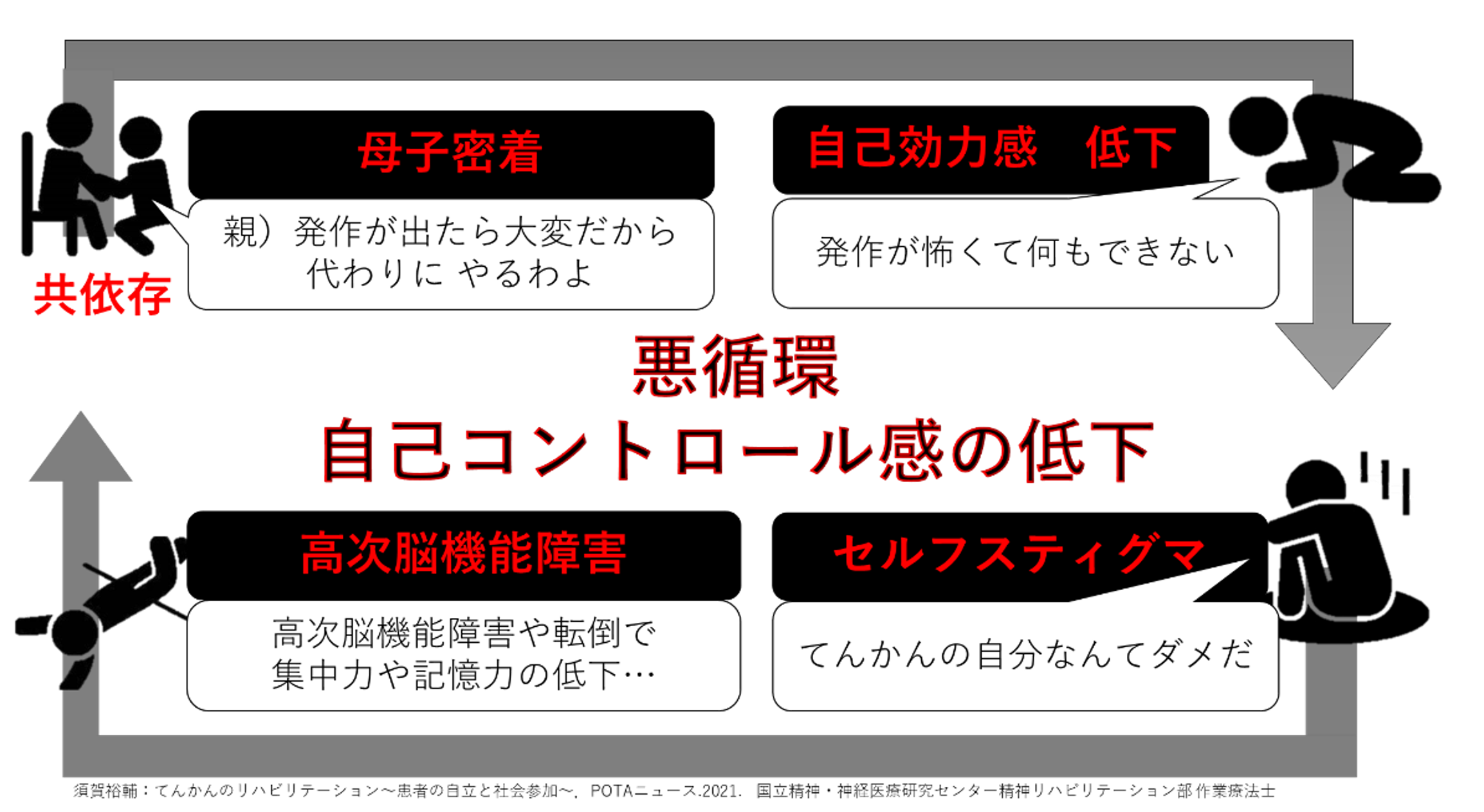

てんかん患者さんのなかには、自己効力感の低下や母子密着、認知機能の低下などにより、自己コントロール感が低下し、対人交流やライフイベントが十分に経験できない方もいます(図1:悪循環の図)。

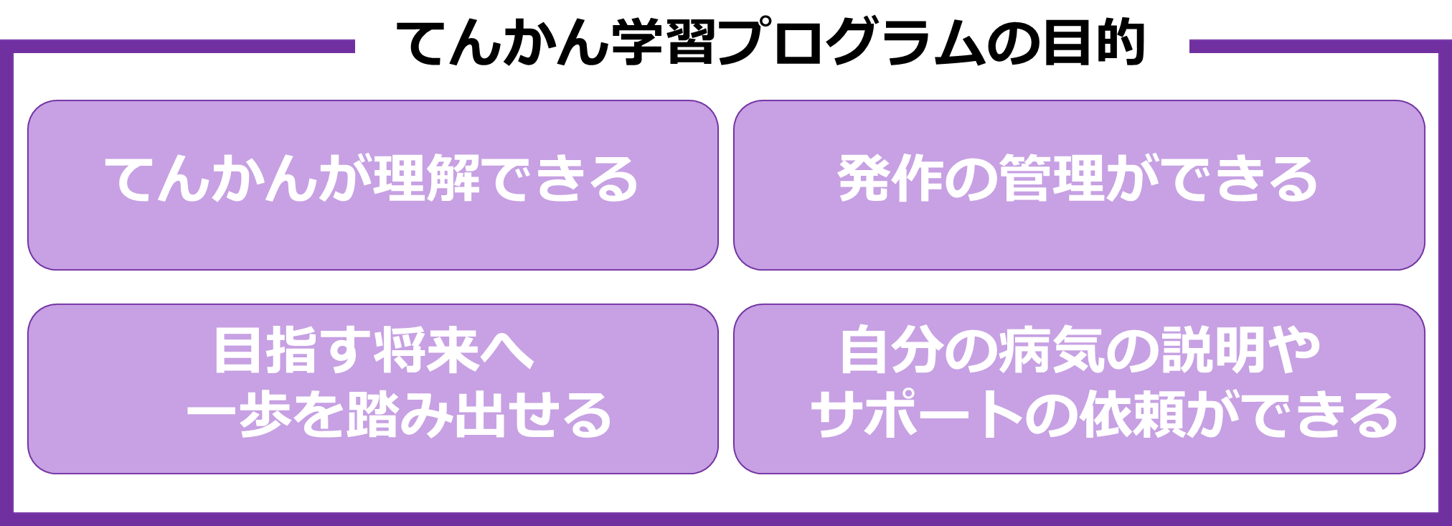

このような状況に陥らないためには、早期の発作に対する治療(入院や通院、薬物療法など)と並行して、患者さんの心理的問題に配慮した疾病教育が必要です。当院では作業療法士(以下OT)とてんかん専門医を中心に、外来患者さん向けの疾病教育「てんかん学習プログラム」を実施しています(図2:てんかん学習プログラムの目的)。

● 当院の「てんかん学習プログラム」

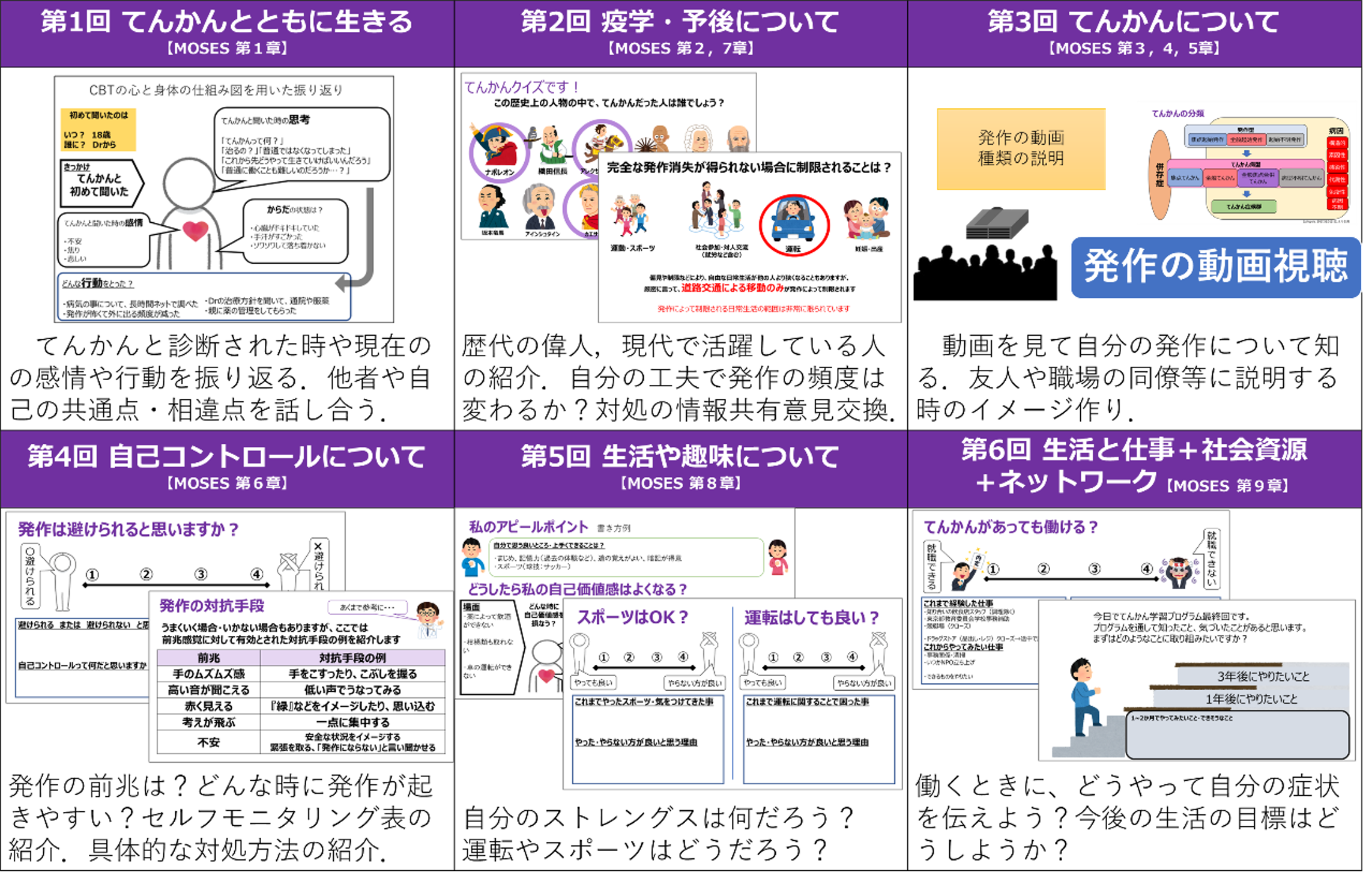

「てんかん学習プログラム」は16歳以上のてんかんのある人が対象です。2名のOTと患者さんの小グループ(7~8人程度)が話し合う形で行います。参加者は、ほかの患者さんたちやトレーナーと意見交換をしながら、病気についての知識、病気と向き合う方法について学びます。(図3:てんかん学習プログラムの内容)

“生活のしづらさ”にどのような工夫で対処するか、ストレスを溜めすぎない考え方、発作の対処方法などを、集団(てんかんを持っている人とスタッフ)で話し合い、具体的な方法を共有します。

集団で話し合うことで「悩んでいたのは自分だけじゃなかった!」「これなら自分でもできそう!」など、様々な視点や考え方を見つけられることが期待できます。

患者のみなさまがてんかんを受け入れ、人生の新たな一歩を踏み出せますよう、スタッフがご協力いたします。

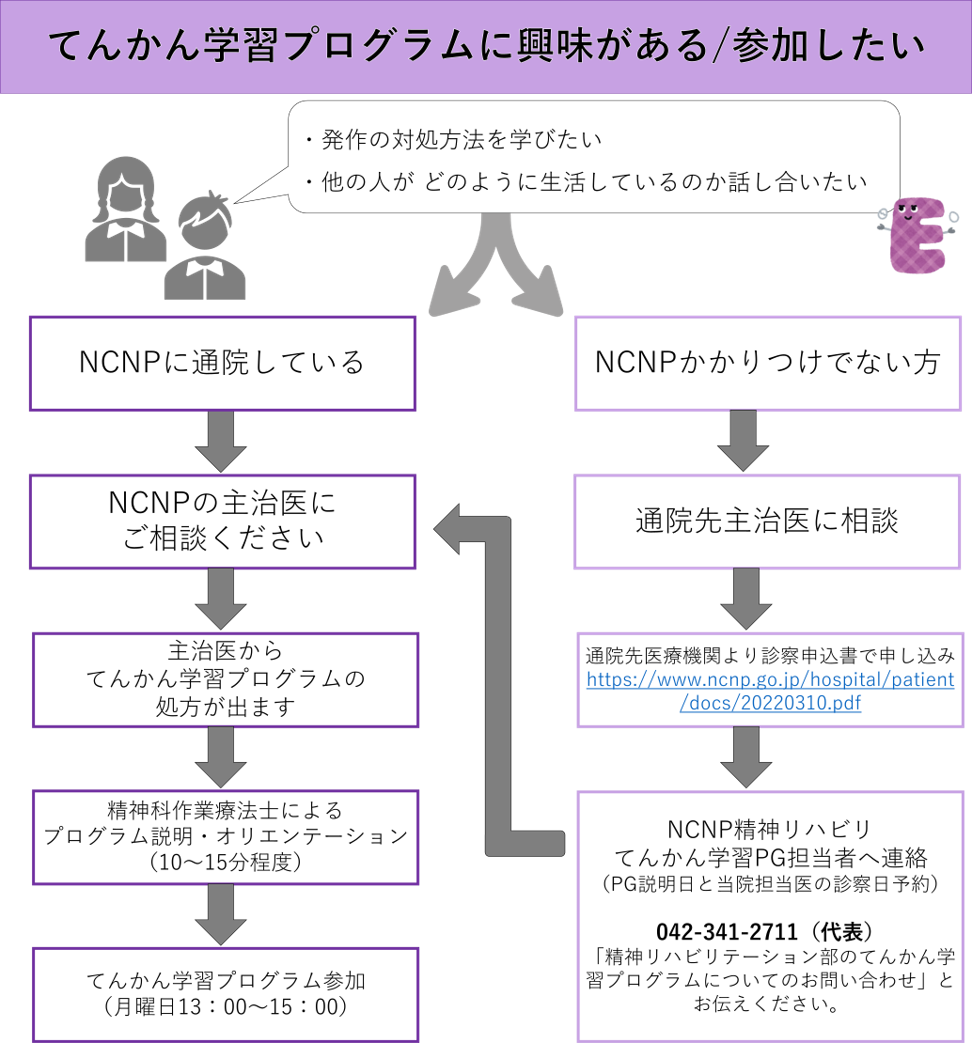

● てんかん学習プログラムに興味がある方・参加希望の方は下図をご覧ください。(図4:てんかん学習プログラムに参加する手順)

(図4:てんかん学習プログラムに参加する手順)

「てんかん学習プログラム」 担当スタッフ

作業療法士:山元直道(文責)須賀裕輔 亀澤光一 北村百合子 森田三佳子

てんかん専門医 谷口 豪