脳は体の声を聞いて“おいしい”を決めていた ―ドーパミン系による柔軟な価値計算―

研究成果のポイント

- ドーパミン神経が体内の水分-塩分バランスに応じて、水分と塩分摂取の価値を計算していることを発見。

- 動物が感じている食べ物や飲み物の価値(おいしさ)が体内状態に応じてどのように脳内で計算されているのかはこれまで不明だったが、新しい行動評価法と神経記録法を用いることでアプローチ可能に。

- 食事のおいしさの客観的な評価法の開発や摂食障害を伴う精神疾患の治療への応用に期待。

研究の概要

大阪大学蛋白質研究所の小澤貴明助教、中川一生さん(研究当時:博士後期課程)、疋田貴俊教授、国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第七部の内田裕輝研究生(研究当時)、山下祐一室長らの研究グループは、脳内のドーパミン神経が体内の水分-塩分バランスに応じて、水分または塩分を摂取した際のそれぞれの価値を計算していることを世界で初めて明らかにしました。

食事の際にヒトを含む動物が感じている食べ物や飲み物の価値(おいしさ)は体内状態に応じて変化します。しかし、価値を脳内でどのように計算しているのか、そのメカニズムの実体は不明でした。今回の研究では、マウスが感じる水と塩のおいしさと、脳内のドーパミン反応のパターンのそれぞれが、喉が渇いている状態と塩分不足の状態で逆転することがわかりました。また、この傾向は、体内における水分-塩分バランスを考慮した強化学習モデル※1によって説明されることが明らかになりました。

今回の発見は、体内の状態に応じた食事のおいしさの客観的な評価法の開発や、摂食障害を伴う精神疾患の治療への応用に役立つことが期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「npj Science of Food」に、2025年9月30日に公開されました。

| 【疋田教授のコメント】 私たちが自身の体内状態に応じてどのように水分と塩分の価値を変化させるのか、マウスを用いて調べていたところ、ドーパミン神経がその計算に関与していることがわかりました。この研究が、おいしさの評価法の開発や、摂食障害の治療へとつながることを願っています |

研究の背景

ヒトは喉が渇いて水が飲みたくなったり、塩気のあるものが食べたくなったりすることがあります。これは、ホメオスタシスと呼ばれる、体の中の水分や塩分のバランスが崩れたときにそれを元に戻そうとする自然な働きによるものです。こうした適切な摂食行動には、食べ物や飲み物の価値を正しく評価することが必要です。脳内におけるドーパミンという神経伝達物質の働きは、感情の中枢として機能し、食べ物の良し悪しを反映していると考えられてきました。しかし、食べ物や飲み物を摂取した際のドーパミンの反応が、体内状態によってどのように変化するのかはわかっていませんでした。

研究の内容

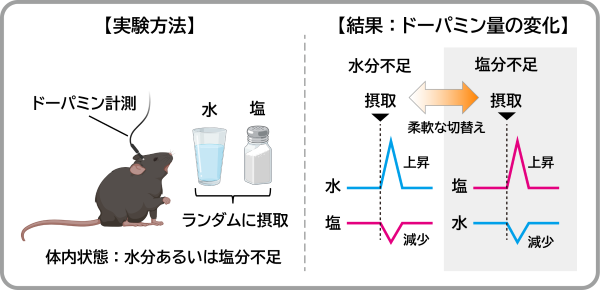

研究グループは、独自のマウス行動評価系と最新のドーパミン測定法を組み合わせることにより、ドーパミン神経が体内の水分-塩分バランスに応じてそれぞれの価値を計算していることを世界で初めて解明しました。

まず、マウスの給水チューブ舐め行動を解析することにより、動物が感じている液体のおいしさを評価する方法を確立しました。次に、この方法をつかって、水と塩水のおいしさを評価したところ、体内の水分が不足している際、マウスは「水はおいしく、塩水はまずい」と感じていることがわかりました。一方、体内の塩分が不足している際には、マウスは「塩水はおいしく、ただの水はまずい」と感じていました。興味深いことに、イメージング法※2を使ってこの時の脳内ドーパミン活動を計測したところ、渇水状態における水摂取は高いドーパミン活動を引き起こしましたが、塩水の摂取はドーパミンを抑制しました。逆に、塩分不足状態における塩水摂取はドーパミンを増やしましたが、ただの水の摂取はドーパミンを抑制しました。このように、マウスが感じる水と塩のおいしさとドーパミン反応は、体内の水分-塩分バランス次第で真逆になることがわかりました。

さらに、ホメオスタシスを考慮した強化学習モデルによって、水と塩の脳内価値情報をシミュレーションしました。すると、シミュレーションで算出された脳内価値情報と、実際にマウス脳内で観察されたドーパミン反応のパターンが一致していました。これらの結果は、体内状態によって変化する、水あるいは塩水に対するドーパミン反応が価値の情報を表していることを示唆しています。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、体内の状態に応じた食事のおいしさの客観的な評価法の開発や、摂食障害を伴う精神疾患の治療への応用に役立つことが期待されます。

論文情報

本研究成果は、2025年9月30日に米国科学誌「npj Science of Food」(オンライン)に掲載されました。

タイトル: Flexible value coding in the mesolimbic dopamine system depending on internal water and sodium balance

著 者: Takaaki Ozawa#*, Issei Nakagawa#, Yuuki Uchida# Mayuka Abe, Tom Macpherson, Yuichi Yamashita*, Takatoshi Hikida*

(#共同筆頭著者; *共同責任著者)

DOI : https://doi.org/10.1038/s41538-025-00558-w

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金(課題番号:JP21K15210、JP22H01105、JP20H00625、JP23K24205、JP23K18163、JP25K02547)、日本医療研究開発機構(AMED) マルチセンシングネットワークの統合的理解と制御機構の解明による革新的医療技術開発(PRIME、CREST)(課題番号:JP21gm1510006、JP22gm6510012)、AMED脳神経科学統合プログラム(課題番号:JP24wm0625111)、AMED脳とこころの研究推進プログラム(JP21wm0425010)」、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出(課題番号:JPMJCR21P4)、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2138、JPMJSP2120)、ソルト・サイエンス研究財団(課題番号:2341、2438)、ホクト生物科学振興財団、ロッテ財団、武田科学振興財団、稲盛財団の支援により実施されました。

用語説明

※1 強化学習モデル

ある状況でどう行動すれば一番よい結果が得られるかを、試行錯誤を通じて学ぶしくみ。人工知能(AI)にも応用されている。

※2 イメージング法

カルシウムやドーパミンに結合すると明るくなる蛍光センサーを細胞に発現させて神経活動やドーパミンの放出量を計測する技術。

SDGs目標

参考URL

疋田貴俊教授 研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/22b509400a3c805c.html

小澤貴明助教 研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/1a6c2ffcc3ecc735.html

山下祐一室長 研究者総覧URL

https://researchmap.jp/yamay/

参考リンク

神経研究所

https://www.ncnp.go.jp/neuroscience/index.php

疾病研究第七部

https://www.ncnp.go.jp/nin/guide/r7/