人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音が自律神経の調節機能を高めることを発見

〜自律神経障害に対する「情報医療」の開発に期待〜

研究のポイント

- 人間の耳では音として感じることのできない20kHz以上の超高周波を豊富に含む音が、自律神経の調節機能(環境や状況に合わせて身体を最適な状態に導く機能)を高めることを初めて明らかにしました。

- 超高周波を含む音が調節機能を高める効果は、自律神経の働きが低下していると考えられる年齢が高い人で顕著に認められました。

- 今回の発見は、自律神経の調節機能の低下が関与する生活習慣病などのストレス関連性疾患や自律神経失調症に対する新しい非薬物治療法や予防法の開発に繋がることが期待されます。

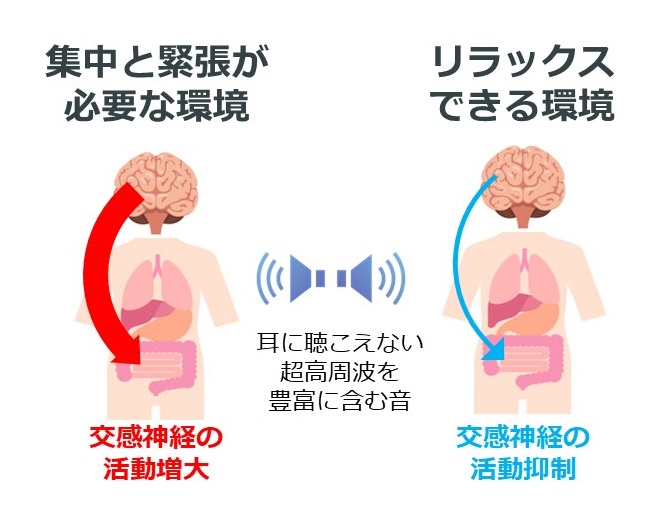

【研究概要図(イメージ)】

研究の概要

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部の本田学部長、河合徳枝研究員、城ヶ﨑小都研究生(東京農工大学大学院)らの研究グループは、人間の耳に音として感じることのできない20kHz以上の超高周波を豊富に含む音(ハイパーソニック・サウンド)が、集中と緊張が求められる環境では、交感神経と副交感神経の両方の活動を高めるのに対して、リラックスできる環境では、逆に交感神経の活動を抑制することを発見しました。また、こうした効果は、自律神経の働きが低下していると考えられる年齢の高い人で顕著に認められました。このことは、環境や状況に合わせて身体の状態を調節する自律神経の機能が、ハイパーソニック・サウンドによって向上したことを示していると考えられます。

この研究成果は、2025年7月23日に「Scientific Reports」オンライン版に公開されました。

本研究の背景

私たち人間の身体には、暑いときには汗をかいて体温を下げ、寒いときには皮膚の血流を減らして体温を維持するといったように、環境や状況に合わせて身体を最適な状態に導く仕組みが具わっています。こうした柔軟な調節機能を担っている代表的な仕組みの一つが、交感神経と副交感神経から構成される自律神経系です。自律神経の調節機能は、私たちの身体の恒常性を保ち、健康な状態を維持するうえで重要な役割を果たしているため、この機能が低下すると、環境の変化に心身が適応できなくなり、生活習慣病などのストレス関連性疾患や自律神経失調症の発症に繋がることが知られています。一方、自律神経に作用する多くの薬剤は、環境や状況とは関係なく、交感神経・副交感神経どちらかの活動を常に「高める」または「抑える」といったように決まった方向に作用してしまうため、自律神経の本質的な役割である調節機能を改善することは困難です。そこで、薬剤以外の何らかの方法で自律神経の調節機能を高めることができれば、環境の変化に柔軟に対応して健康を維持することが可能になり、さまざまな疾患や心身の不調の治療や予防に繋がると期待されます。

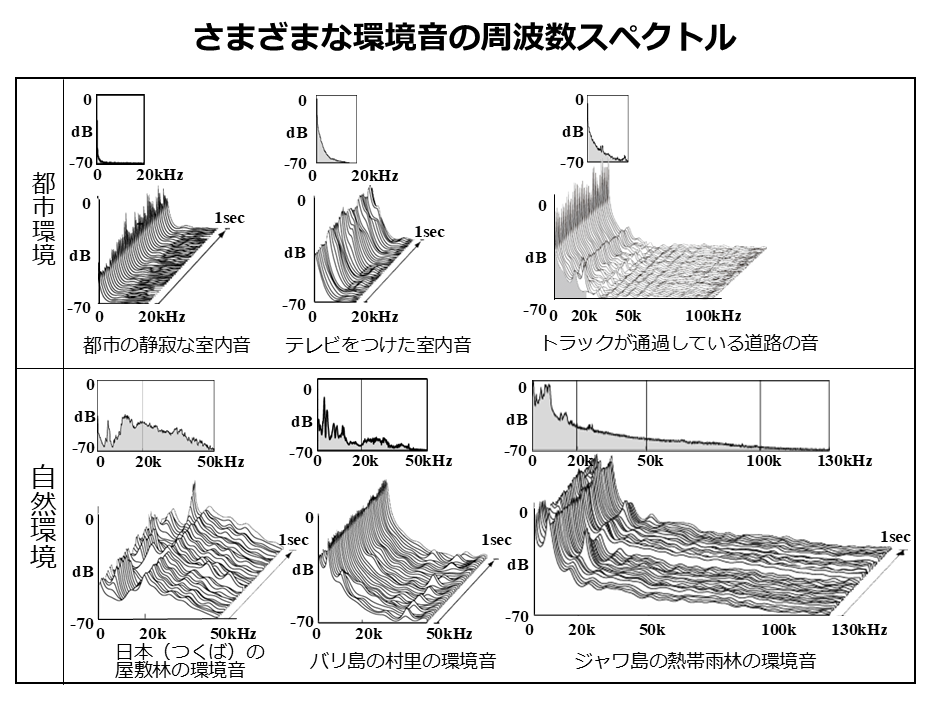

こうした問題意識のもと私たちは、人間を取り巻く情報環境を遺伝子や脳の機能に合わせて適正化することにより、さまざまな病気の予防と治療に迫る〈情報医学・情報医療〉※を提案し研究開発を行ってきました。そのなかで、人類の遺伝子や脳が進化のなかでつくられた熱帯雨林の自然環境音や、さまざまな文化圏の音楽には、人間の可聴域上限である20kHzを超え100kHz以上に及ぶ超高周波が豊富に含まれるのに対して、都市の環境音やCD・デジタル放送の音声信号にはそうした自然由来の超高周波がほとんど含まれないことを明らかにしました。

さらに、超高周波を豊富に含み複雑に変化する音は、自律神経系や内分泌系の中枢である中脳や間脳、およびそこから前頭葉に拡がる報酬系神経回路の脳血流を増大させて活性化するとともに、免疫能を高め、ストレスホルモンを低下させ、さらにブドウ糖摂取後の血糖値上昇を抑制する効果などをもつことを発見し、ハイパーソニック・エフェクト※として報告してきました。

本研究では、自然環境音に含まれる人間の耳に聴こえない超高周波が自律神経に及ぼす影響を、集中と緊張を要する状況とリラックスする状況という2つの異なる状況のもとで、交感神経と副交感神経の活動を同時に計測することにより明らかにしました。

研究の内容

自律神経の活動に影響する可能性のある病気の治療や薬の服用をしていない健康な参加者40名を対象として、以下の2つの状況のもとで、3つの異なる音を聴いているときの交感神経と副交感神経の活動を計測しました。

・状況A) 集中と緊張を必要とする認知課題(N-back課題)を実施

B) できるだけリラックスする

N-back課題とは、次々と連続して呈示される刺激が、N個前の刺激と同じか異なるかを答え続ける課題で、適度な緊張と記憶力や集中力を維持することが必要とされる課題です。

・聴いている音

① 超高周波を豊富に含む自然環境音(Full-range sound; FRS)

② FRSから20kHz以上の超高周波を除外した音(High-cut sound; HCS)

③ 暗騒音のみ(No sound; NS)

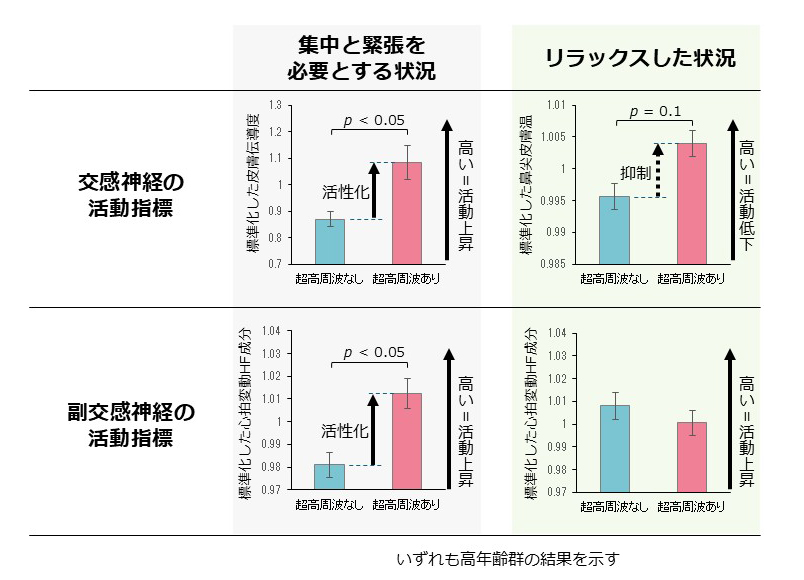

交感神経の活動の指標として皮膚伝導度(交感神経活動が活性化すると値は増加)と鼻尖皮膚温(交感神経活動が抑制されると値は増加)を用い、副交感神経の活動の指標として心拍変動のHF成分(心拍変動に含まれる0.15–0.4 Hzの高周波帯域のパワースペクトル密度。副交感神経活動が活性化すると値は増加)を用いました。また、自律神経の機能は年齢とともに低下することが知られていますので、全参加者を年齢によって半分に分け、高年齢群(49〜66歳)と低年齢群(21〜48歳)に分けて別々に解析しました。

その結果、集中と緊張が必要な認知課題を実施している状況では、超高周波を豊富に含む自然環境音(FRS)を聴いている時は、全く同じ音から超高周波だけを取り除いた自然環境音(HCS)を聴いている時と比較して、交感神経と副交感神経の両方の活動が統計的有意に活性化されることが、高年齢群で示されました(皮膚伝導度: p = 0.0410:心拍変動HF成分: p = 0.0436)。一方、こうした超高周波を豊富に含む音の効果は、低年齢群では認められませんでした。

これに対して、リラックスする状況では、超高周波を豊富に含む自然環境音(FRS)を聴いている時は、超高周波だけを取り除いた自然環境音(HCS)を聴いている時と比較して、逆に交感神経の活動が抑制される傾向が、高年齢群で示されました(鼻尖皮膚温p = 0.100)。交感神経活動の抑制は、全参加者群でも統計的有意に認められましたが(p = 0.01)、低年齢群では認められませんでした。

これらの結果は、人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音が、交感神経と副交感神経の活動を、環境や状況に合わせて、それぞれに適した方向へと柔軟に活性化したり抑制したりする効果を持ち、自律神経の調節機能を高めることを示しています。人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音によって活性化される間脳には、視床下部と呼ばれる自律神経の調節中枢が含まれていることから、自律神経の調節機能の向上効果は、視床下部の活性化によってもたらされたと考えられます。また、加齢により自律神経の働きが低下することが知られており、人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音は、低下した自律神経の調節機能を改善することが期待されます。

今後の展望

自律神経に作用する薬剤はたくさんありますが、その人が置かれた環境や状況に関係なく、交感神経や副交感神経の活動を常に同じ方向に変化させる薬剤では、自律神経のもつ「環境や状況に合わせて身体の状態を調節する機能」を改善する効果は期待できません。本研究の成果は、音という情報環境が、多くの薬剤とは異なるメカニズムによって、自律神経の調節機能を高めたことを示唆しています。 私たちはこれまでに、人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音によって、ブドウ糖負荷時の血糖上昇が顕著に抑制されること、血糖値上昇を抑制する効果は、年齢が高かったりヘモグロビンA1cの値が高いなど血糖値が上がりやすい人だけで認められることを報告してきました(https://www.ncnp.go.jp/topics/2022/20221110p.html)。こうした先行研究と今回の研究とを併せて考えると、人間の耳に聴こえない超高周波を豊富に含む音がもつ「効いて欲しい人にだけ効く」「効いて欲しい方向に効く」という一見理解し難い特徴は、さまざまな原因により低下した生体調節機能を高めることによって発揮されると考えることが可能かもしれません。

今後、自律神経の調節障害が悪影響を及ぼす生活習慣病などのストレス関連性疾患や自律神経失調症、あるいは病気に至らないまでも環境や状況の変化に上手に適応することができないことで引き起こされる心身の不調などを対象とした臨床研究を実施することで、予防効果や治療効果を明らかにしていく予定です。こうしたアプローチは、単に「病気でない状態」をつくるだけでなく、より積極的に「心身に活力が満ちた状態」を導く健康科学の発展に貢献することが期待されます。

用語解説

・情報医学・情報医療

1989年に大橋力、小田晋、村上陽一郎らによって提唱された「情報環境学」は、環境から生物に入力される〈物質〉と〈情報〉は脳にとって同じように重要な意味(等価性)をもつことをふまえ、従来の〈物質〉と〈エネルギー〉に〈情報〉を加え、これら三者が有機的に一体化したものとして環境を捉える学問です。情報環境学を母体として提案された新しい健康・医療戦略が情報医学・情報医療です。脳の情報処理の側面から様々な精神・神経疾患の病態解明と治療法開発にアプローチします。

・ハイパーソニック・エフェクト

人間が音として感じることのできる周波数の上限20kHzを超えた高周波成分を豊富に含み複雑に変化する非定常な音が、それを聴く人の中脳・間脳と前頭葉に拡がる報酬系神経回路を活性化します。これにより、音を美しく快く感じさせ、そうした音をより強く求める接近行動を引き起こし、同時に免疫系の活性化やストレスホルモンの低下といった全身の生理反応を導く現象です。この発見は、現在のハイレゾリューション・オーディオ(以下ハイレゾという)開発の引き金を引くことになりました。一方、ハイレゾ規格が人間の可聴域にのみ対応したCD規格より広帯域・高解像度であるとはいえ、ハイレゾであることが即ハイパーソニック・エフェクト発現を促すものではありません。ハイパーソニック・エフェクトを起こすには、100kHz以上に及ぶ複雑なゆらぎをもった超高周波を豊富に含む音が必要とされています。

論文情報

論文名:Enhancing the regulatory function of the autonomic nervous system using sounds with inaudible high-frequency components

著 者: Koto Jogasaki, Norie Kawai, Emi Nishina & Manabu Honda

掲載誌:Scientific Reports, 15, Article Number: 26820 (2025) (Online publication).

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-11190-9

URL:https://rdcu.be/exxNt

参考文献

・大橋 力:情報環境学,朝倉書店,1989.

・Oohashi, T. et al. Inaudible high-frequency sounds affect brain activity: Hypersonic effect. J Neurophysiol 83, 3548-3558; 10.1152/jn.2000.83.6.3548 (2000).

・Honda, M. Information environment and brain function: A new concept of the environment for the brain. in Neurodegenerative disorders as systemic diseases (ed Wada, K.) 279-294 (Springer Japan, 2015).

・大橋 力:ハイパーソニック・エフェクト,岩波書店,2017.

・Yamashita, Y. et al. Induction of prolonged natural lifespans in mice exposed to acoustic environmental enrichment. Sci Rep 8, 7909; 10.1038/s41598-018-26302-x (2018).

・Norie, Kawai. et al. Positive effect of inaudible high-frequency components of sounds on glucose tolerance: a quasi-experimental crossover study. Sci Rep 12, 18463; 10.1038/s41598-022-23336-0 (2022).

助成金

本研究成果は、以下の支援を受けて実施しました。

・文部科学省科学研究費補助金

・内閣府ムーンショット型研究開発事業 目標9

参考リンク