AIが"食の好み"を見抜く:個人の嗜好パターンを高精度予測

摂食障害の客観的評価や個別化栄養指導への応用に期待

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所疾病研究第七部山下祐一室長、小島大樹 科研費研究員、国立大学法人 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科鈴木真介教授、社会科学高等研究院遠山朝子講師らの研究グループは、最先端のAI技術を用いて、食品に対する個人の好みのパターンを客観的に評価する新しい手法を開発しました。

本研究ではまず、画像と言語を同時に処理できるAIモデル「CLIP」を活用し、食品画像から個人ごとの好みを予測するシステムを構築しました。このシステムを用いて個人の嗜好パターンを特徴づけたところ、偏食傾向の強い人では健康食品を避ける体系的なパターンが見られる一方、精神症状スコアの高い人では好みの一貫性が低下していることを明らかにしました。この成果は、摂食障害の客観的評価や個別化栄養指導など、医療・健康分野への幅広い応用が期待されます。

本研究成果は日本時間2025年10月29日午前3時(米国東部標準時(夏時間)2025年10月28日午後2時)に、米国のオープンアクセス科学誌「PLOS Digital Health」オンライン版に掲載されました。

研究の背景

食べ物の好みは個人によって大きく異なり、その違いは性格特性や精神的傾向を反映しています。私たちが食べ物を「美味しそう」と感じる際、脳は「リンゴである」という認識(意味情報)と「赤くて新鮮そう」という視覚情報を統合して判断しています。同じ食べ物でもどのような説明がされるかで評価が変わり、また同じ料理でも見た目を変えると美味しさの感じ方が変わることが実験的に示されています。このように、食の好みは視覚情報と意味情報の複雑な相互作用によって形成されます。

しかし、従来の研究では、画像認識技術か言語処理技術のいずれかを用いるものが主流で、両者の統合的な処理は困難でした。また、食品嗜好の個人差を客観的に評価する手法も限られていたため、摂食障害などの疾患における食の好みの変化を定量的に捉えることが課題となっていました。本研究では、OpenAI社が開発したAIモデルの「CLIP」を活用することで、この課題に取り組みました。

研究の概要

本研究では、199名の被験者(男性90名、女性109名、平均年齢39.0歳)を対象に、896枚の食品画像を「好き」「おいしい」「健康的」の3つの観点から8段階で評価してもらいました。さらに、偏食傾向を測定する質問票(Unbalanced Diet Scale)と精神症状を評価する質問票(DSM-5 Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure)も実施しました。

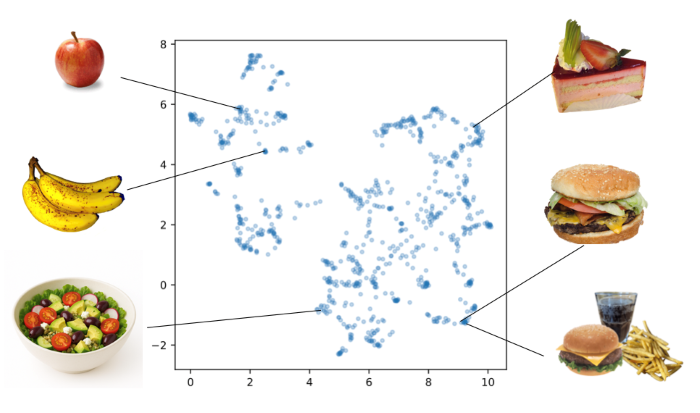

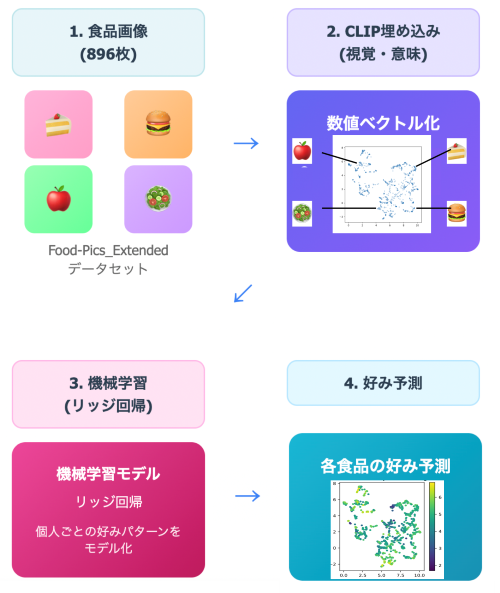

CLIPを用いて各食品画像を数値ベクトルに変換し、機械学習の一種であるリッジ回帰を用いて、画像から評価を予測するモデルを構築しました(図1)。比較のため、ピクセル情報のみを用いた手法、テキスト情報のみを用いた手法も検証しました。

| 図1:CLIP埋め込みを用いた食品嗜好予測システム (上図)CLIPによって食品画像を数値ベクトル(埋め込み)に変換できる。 (下図)食品嗜好予測システムの概要図。 CLIPで数値ベクトルに変換し、個人の評価パターン(特性ベクトル)を学習することで、新しい食品画像に対する好みを予測する。

|

さらに、各個人の好みパターンを表す「特性ベクトル」を解析したところ、心理特性との興味深い関連が見つかりました。偏食傾向の高い人は、「好き」「おいしそう」の特性ベクトルが健康的な食品から離れる方向性を示しました。

一方、精神症状スコアの高い人は、特性ベクトルに明確な方向性の偏りは見られませんでしたが、「好き」という主観的評価の予測精度が有意に低下していました(p=0.024)。これは好みの一貫性が低いことを示しており、精神疾患における意思決定の不安定性を反映している可能性があります。

今後の展望

本研究で開発した手法は、以下のような応用が期待されます。

●医療・健康分野への応用

本研究で開発した好みパターンの特性ベクトルを用いて、摂食障害の症状の新たな定量的評価の開発が可能となります。この指標によって、個人差や、個人の経時的変化を定量化できるので、個人の嗜好特性に基づいた実行可能な食事プランの提案(個別化栄養指導)や、治療効果のモニタリングに有効であると期待されます。また、食品嗜好の一貫性を意思決定機能の評価に活用することで、精神疾患の理解促進にも貢献できる可能性があります。

●他分野への展開

個人ごとの食べ物の好みの予測がおこなえるため、家族での献立づくりといった日常的な用途での応用も期待できます。さらに、本手法は視覚と意味の統合が重要な他の嗜好予測(美術作品、商品デザインなど)にも応用可能であり、個人特性の客観的評価という広い応用可能性を持っています。今後は、より多様な文化背景や年齢層を対象とした研究、臨床集団を対象とした縦断的研究などを進めることで、実臨床での活用を目指します。

用語の説明

1) CLIP (Contrastive Language-Image Pre-Training):画像とテキストを同じ空間に埋め込むことができるAIモデル。OpenAI社が開発。大量の画像-テキストペアで学習することで、視覚情報と意味情報を統合的に処理できる。

2) 特性ベクトル:機械学習モデルにおいて、個人の好みパターンを数値ベクトルとして表現したもの。このベクトルを用いることで個人差を定量的に比較・分析できる。

3) 相関係数:予測値と実測値の一致度を示す指標。-1から1の値を取り、1に近いほど予測精度が高いことを意味する。

4) リッジ回帰:過学習を防ぐための正則化手法を含む回帰分析の一種。多数の変数を扱う場合でも安定した予測が可能。

論文情報

論文名:"Predicting Individual Food Valuation via Vision-Language Embedding Model"

著 者:Hiroki Kojima, Asako Toyama, Shinsuke Suzuki, Yuichi Yamashita

掲載誌:PLOS Digital Health

DOI/URL: https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0001044

研究支援

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(CREST)(課題番号:JPMJCR21P4)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:JP22K21357、JP24K00499、JP24H00076、JP25H01173)、および国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費(課題番号:6-9、7-9)の支援を受けて行われました。

参考リンク

神経研究所

https://www.ncnp.go.jp/neuroscience/index.php

疾病研究第七部

https://www.ncnp.go.jp/nin/guide/r7/