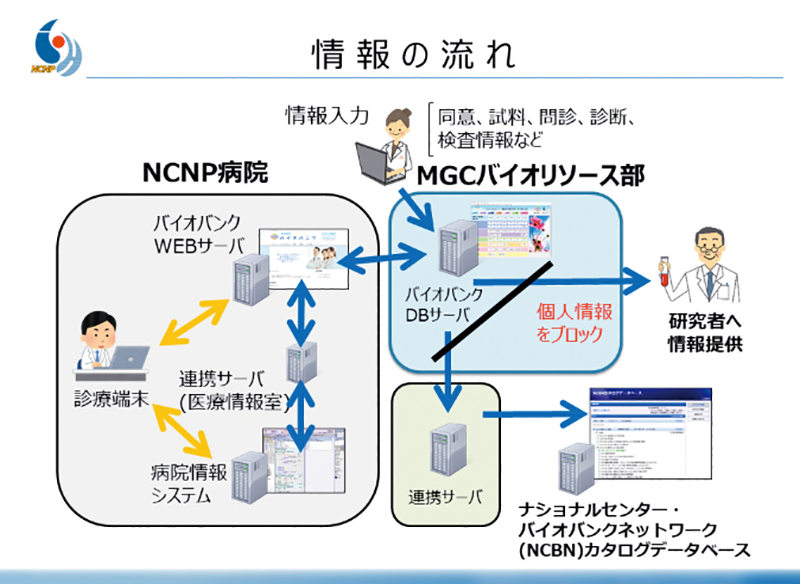

情報システムの構築

「バイオバンク」とは、血液や脳脊髄液などの試料、および臨床情報を集積し、医学研究に活用する仕組みのことを言います。バイオバンクに集まる情報は膨大かつ多岐にわたります。これらの情報を正確に登録し管理するために、私たちバイオリソース部は専用のシステムを設計・開発し、改善を続けてきました。このシステム内には、同意書情報から、試料の入出庫、問診、診断、処方、検査、利活用情報など、1,000以上の項目を10,000以上の試料について格納しています。

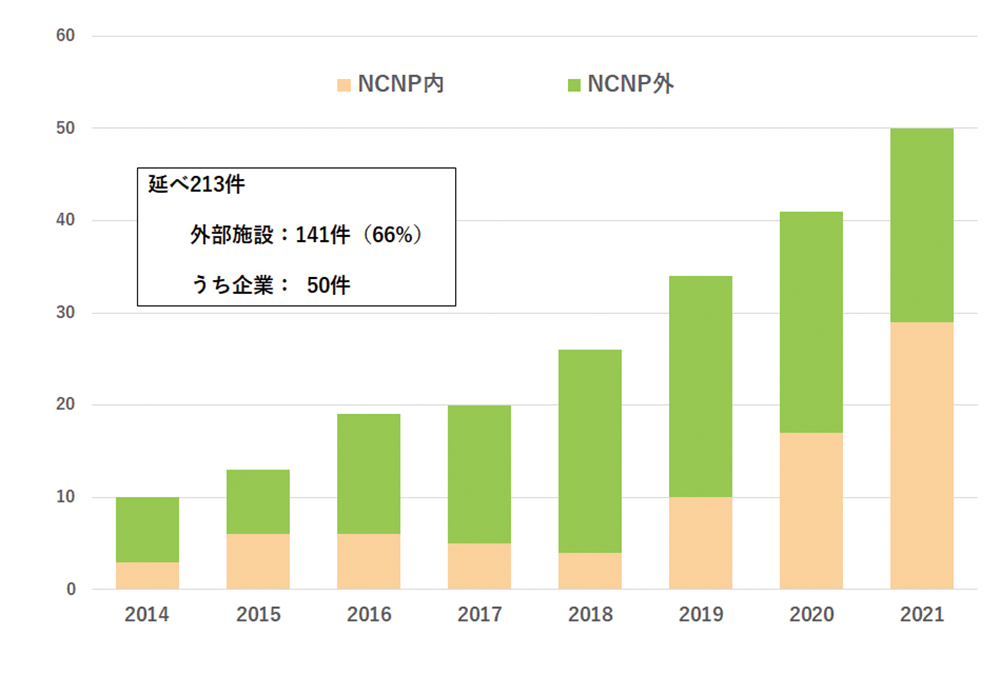

NCNPが取り組むバイオバンクの対象の多くは当病院の患者さんです。病院の医療情報の取り扱いには極めて高い安全性が求められます。私たちは医療情報室と協力し、病院情報システムから安全性を保持しつつ円滑に情報を収集する仕組みを開発しました。こうした基盤の構築によって、NCNP 内部の研究者のみではなく、外部研究機関や製薬企業などにも試料・情報の提供の幅が広がっています。提供数は、2021 年度は50件、これまでに延べ213件の研究プロジェクトに提供してきました。そしてこれらの提供を通じて、多くの研究成果(リファレンス3)が得られています。

図1:情報の流れ

課題と将来構想

一方で、病院から情報を受け取るだけでなく、バイオバンクで収集した情報を可能な限り病院でも活用できるようにするため、病院情報ネットワーク内にバイオバンクウェブサーバを構築しました。このサーバに格納した情報には診療端末からアクセスでき、臨床だけでなく医師が行う研究にも利用されています。現在はバイオバンクで実施した問診や精神疾患の心理検査などは診療端末から参照できるようになっていますが、今後は遺伝子検査を含めた研究的検査結果についても還元できるようサーバへの実装を強化し、より臨床に貢献できる仕組みを作っていきたいと考えています。これにより、病院と研究所との一体化、研究開発をもとにした高度先駆的医療の提供にも貢献できると考えています。

当部では現在、バイオバンクの国際規格であるISO 20387の認定を目指して準備を行っています。情報システム は、NCNP内での標準化の中核を担うとともに、「相互運用性」を向上させること、すなわち誰でも共通して使用できる一定の基準を適用することが求められています。これはなかなか重い課題ですが、この実装を通じて、システムのサステナビリティを高めることも目指しています。

図2:提供実績 (バイオバンクは2014年度より試料・情報の提供を開始しました。近年では毎年20%利用が伸びており、2021年度は50件、これまでに延べ213件の研究プロジェクトに提供してきました。NCNP内で行われる多くの大型研究の基盤になっています)

リファレンス

1. 松村亮, 波多野賢二, 服部功太郎ら. バイオバンク付随情報の精度向上を目指した病院情報システムとのオンデマンド連携 医療情報学 (2019) 39:706-708.

2. 後藤雄一, 村上善則, 高木利久ら. 日本人の健康のためのバイオバンクとデータベース活用法 試料と情報の的確な探し方と使い方 実験医学増刊 (2021) 39(7)

3. ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク(NCBN) : 研究実績・成果 https://ncbiobank.org/research/index.php

研究部紹介

バイオリソース部

メディカル・ゲノムセンター (MGC)/バイオリソース部 松村 亮 研究員

バイオリソース部の研究メンバー

【研究部ホームページリンク】

メディカル・ゲノムセンター (MGC)

https://mgc.ncnp.go.jp/

NCNPバイオバンク

https://www.ncnp.go.jp/bio/bio.html

▼NCNP内連携組織リンク

NCNP病院

(医療情報室、精神リハビリテーション部、精神診療部、脳神経内科診療部、脳神経外科診療部、脳神経小児科診療部、麻酔科、臨床検査部)

神経研究所

(病態生化学研究部、神経薬理研究部、微細構造研究部、免疫研究部、疾病研究第一部、疾病研究第二部、疾病研究第三部、疾病研究第四部、疾病研究第五部、疾病研究第六部)

精神保健研究所

(行動医学研究部、精神疾患病態研究部、精神薬理研究部)

記事初出

「Annual Report 2021-2022」(2022年12月発行)

>広報誌

※職員の所属情報は2022年9月1日現在のものです