ストレスと精神疾患

ストレス社会と言われて久しい現在、心身の不調に悩んでいる人は少なくありません。ストレスは、実に様々な精神疾患のリスク因子として知られており、うつ病や不安障害などに加えて、最近では認知症や統合失調症との関係も注目されています。ストレスといってもいろいろです。例えば、暑い寒い、狭くて動けないといった環境変化や、強い痛み刺激などは、全てストレスとなります。実験動物でも、こうした身体的ストレスにより、抑うつ反応や不安状態が生じ、新たなストレス刺激に対する感受性が変化します。一方、高度に社会的な生活を営んでいる人間は、家庭内や職場、学校での人間関係も強力なストレスとなります。そこで私たちは、身体的ストレスに加えて、心理的なストレスにも注目しています。私たちの研究が、ストレスと関連する様々な精神疾患の病態解明や新規治療法の開発につながればと考えています。

他人の気持ちは自分の気持ち

映画を見ていて「主人公がつらそうにしている」ことがわかるだけでなく、実際に「つらい!」と感じてしまった経験は誰にでもあることでしょう。他人の気持ちは自分の気持ちとなります。興味深いことに、生死にかかわるような状況やとても辛い場面を実際に体験しなくても、そうした場面を目撃しただけで心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症することがあります。

そこで私たちは、マウスを用いて、ストレス場面の目撃を利用した新しいタイプのストレスモデルを確立し、目撃による心理的ストレスが報酬系へ強い影響を与えることを報告しました (Nakatake et al., 2020)。報酬系は、意欲低下や喜びの喪失といった精神症状との関連がよく知られていますので、興味が尽きません。本研究は、第6回アジア神経精神薬理学会において高く評価され、中武優子研究員が Late Breaking Abstract Award を受賞しました。

ストレスは脳を変える

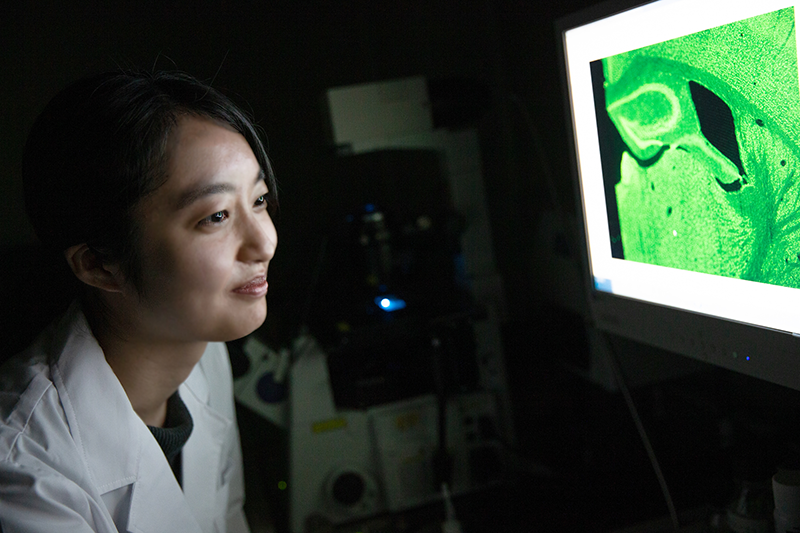

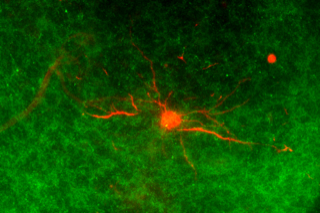

長い人生の中でも、幼少期の環境が脳の発達に大きな影響を与えることはよく知られています。一方、成人後の生活環境や人間関係も脳に大きな影響を与えます。私たちは、電気生理学及び光遺伝学を駆使した神経回路解析を行い、ストレスが分子レベルで脳を変化させることを報告しました (Kuniishi et al., 2020)。

具体的には、ストレスによりマウスの眼窩前頭皮質-扁桃体回路においてカルシウム透過性AMPA型グルタミン酸受容体のポストシナプスへの動員が引き起こされ、これがストレスによる行動変化の一因となることを明らかにしました。

私たちの研究成果は、カルシウム透過性AMPA受容体が、ストレスと関連が深い様々な精神疾患の新たな治療法あるいは予防法開発のための標的分子となる可能性を示唆するものです。NCNP病院と連携した今後の研究の進展がとても楽しみです。

リファレンス

1. Nakatake Y, et al. The e.ects of emotional stress are not identical to those of physical stress in mouse model of social defeat stress. Neuroscience Research, 158: 56-63, 2020

2.Kuniishi et al. Stress induces insertion of calcium-permeable AMPA receptors in the OFC-BLA synapse and modulates emotional behaviours in mice. Translational Psychiatry 10: 154, 2020

3.プレスリリース 2020年5月21日「ストレスによる行動変化のメカニズムを分子レベルで解明~眼窩前頭皮質-扁桃体回路の役割~」 https://www.ncnp.go.jp/topics/2020/20200521.html

研究部紹介

精神保健研究所 精神薬理研究部