【2026年02月06日】「医療従事者の困りごと調査を踏まえた難病・希少疾患に関する提言」公開のお知らせ

日本希少疾患コンソーシアム(Rare Disease Consortium Japan、以下 RDCJ)は、日本製薬工業協会(以下 製薬協)、 未診断疾患イニチアチブ(Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases、以下IRUD)、 と協働して「医療従事者の困りごと調査を踏まえた難病・希少疾患に関する提言」を作成し、ウェブサイトに公開しましたのでお知らせいたします。

本提言は、2024年IRUD・RDCJ・製薬協が実施した「希少疾患における医療従事者の困りごとに関する調査」の結果を踏まえ、課題解決の方向性をまとめています。 本書を通じて、医療従事者・学会・患者団体・行政・製薬/他産業などの様々なステークホルダーが共創することで、一日も早く、より多くの難病・希少疾患の患者さんが安心して生活できる社会の実現に寄与できることを願っています。

なお、本提言の内容は、2026年2月27日(金)に開催予定の年次会(会場:湘南ヘルスイノベーションパーク)でもお知らせいたします。

「医療従事者の困りごと調査を踏まえた難病・希少疾患に関する提言」

提言書はこちら (pdf 全51ページ)本件に関するお問い合わせ

日本希少疾患コンソーシアム事務局 (学会支援機構内)

E-mail: rdcjapan(a)asas-mail.jp

※(a)を@に置き換えて下さい。

報道関係者 各位: 難病・希少疾患TF提言プレスリリース

ご参考:日本製薬工業協会ホームページ

プレスリリースリンク 、 提言掲載リンク

【2024年11月7日】「希少疾患における医療従事者の困りごとに関する調査」について

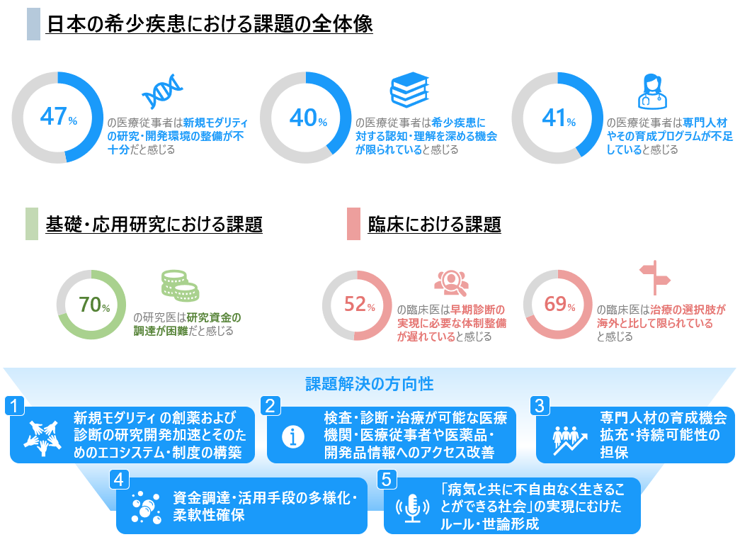

日本希少疾患コンソーシアム(以下、RDCJ)は、この度、日本製薬工業協会(以下、製薬協)、 未診断疾患イニチアチブ(Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases、以下IRUD)、 及びEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(企画・運営支援) と協働して「希少疾患における医療従事者の困りごとに関する調査」を実施し、調査報告書を製薬協ウェブサイト上に公開いたしましたので、お知らせします。 本調査は、定量調査(調査①)と定性調査(調査②)から構成されており、医療従事者の目線から、希少疾患に関する5領域(1.基礎・応用研究、2.開発・治験、3.診断、4.治療・予後管理、5.疾患啓発)における課題を抽出するとともに、 それら課題に対する各ステークホルダー(製薬業界・学会・患者団体・行政)への期待や課題解決の方向性について取りまとめました。 なお、調査報告書の内容は、2025年2月21日(金)に開催を予定している年次大会(会場:湘南ヘルスイノベーションパーク)において講演予定です。

「希少疾患における医療従事者の困りごとに関する調査」

こちら希少疾患における主な課題と課題解決の方向性

RDCJは、希少疾患と共に生きる患者さんやご家族がより暮らしやすい社会の実現を目指し、本調査結果で特定された医療従事者を取り巻く多様な課題に対して、 ステークホルダーと連携し解決に向けて取り組んでまいります。

参考

「希少疾患における医療従事者の困りごとに関する調査」の概要

調査①:定量調査(Web アンケート調査)

【調査期間】2024年7月25日(木)~2024年8月23日(金)

【有効回答数】327人

【調査対象】IRUD診断委員会に所属する医療従事者及び紹介いただいた医療従事者、RDCJに参画する医療従事者

調査②:定性調査(インタビュー調査)

【調査期間】2024年9月2日(月)~2024年9月13日(金)

【有効回答数】15人

【調査対象】定量調査に参加された327名のうち、協力の承諾をいただけた方

【希少疾患とは】

希少疾患は、疾患毎の患者数は少ないものの、全世界では7,000を超える希少疾患が特定され、総患者数は3億人に上ると推定されています。 国によって定義は異なりますが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づいた「希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器・希少疾病用再生医療等製品の指定制度」によれば、 その指定要件は、「対象患者数が本邦において5万人未満であること、医療上必要性が高いこと、開発の可能性が高いこと」とされています。 なお、米国では20万人未満、欧州では人口1万人に患者数5人未満が基準の一つにされています。 また、患者数が少ないだけでなく、重篤度が高いうえに、発病機構が不明であることから、治療法の開発が難しく有効な治療法が限られるという特徴があります。

本件に関するお問い合わせ

RDCJ事務局

Mail: idenshi-jimu(a)ncnp.go.jp ※(a)を@に置き換えて下さい。

PDF ⇒ 【2024年11月7日】「希少疾患における医療従事者の困りごとに関する調査」について

プレスリリース:日本製薬工業協会

プレスリリース:EY Japan BMC

【2024年10月1日】日本希少疾患コンソーシアム、会員募集を開始

希少疾患を対象とした治療薬や医療サービスの開発に携わる企業・団体、アカデミアおよび希少疾患の患者・家族から広く募集

産患学官民の協働により、患者さん中心の医療サービスや治療薬の研究開発推進を目指す

日本希少疾患コンソーシアムは、このたび、新規の会員募集を開始しました。

希少疾患は、罹患割合が非常に低い病気(日本における定義では、患者数が日本において 5 万人未満であること)の総称ですが、世界には、約 7000 以上もの希少疾患が存在すると言われています※1。 患者数の少なさゆえに、十分な研究や治療法開発が進んでいなかったり、患者の声やニーズが届きにくく、適切な治療やケアが患者さんに届いていなかったりすることも多くあるとされています。 また、製薬企業や医療機器メーカーなど産業界側にとっても、研究の基盤となるデータや情報が少ないこと、臨床試験の被験者を集めにくいことなど、参入のハードルとなる課題が多く存在しています。

日本希少疾患コンソーシアムは、産患学官民の協働によってこれらの課題を解決し、希少疾患の医学研究と患者さんを中心とした医療サービスや治療薬の開発につなげることを目的に、 製薬企業とアカデミアの研究者及び患者会のメンバーが中心となって設立されました。

日本において、治療薬の研究開発推進のために製薬企業が積極的に参加する民間主導の枠組みは他に例がなく、そうしたユニークな形態を活かして、 希少疾患治療薬の研究開発における課題解決に向けた取り組みを行っていく予定です。

昨年7月の発足記念シンポジウムでは、アカデミア、製薬企業、患者会などが一堂に会し、患者中心の創薬や医療サービスの開発についてさまざまな角度からディスカッションが行われました。 その後、会員規約などの運用基盤が整い、今年 2 月 29 日(世界希少・難治性疾患の日)に任意団体としての活動を本格的に開始したことから、新たに会員となる企業・団体を広く募集することとなりました。 希少疾患の患者会、医療サービスや創薬に携わる多くの企業・団体、アカデミアの皆さまに参画いただき、ともに希少疾患の患者さんにとってよりよい社会の実現に向けて活動したいと考えています。

日本希少疾患コンソーシアムおよび会員募集の概要

| 名称 | 日本希少疾患コンソーシアム(Rare Disease Consortium Japan; RDCJ) |

| 団体の形態 | 任意団体 |

| 目的 | 産患学官民の協働による希少疾患の医学研究と創薬を中心とした医療サービスの開発に常に挑み、その知見を世界に発信するために存在しており、 誰もが安心と希望をもって多様な人生を謳歌出来る社会を実現する |

| 活動概要 | 日患者さんや医療現場の抱える課題やニーズを集め、課題解決策のディスカッションを行うことで、

会員機関やコンソーシアムによる患者さん中心の創薬および医療サービスの開発につなげる 【2024 年度の活動予定】 ・2025 年 2 月 21 日(金) 湘南アイパークにて年次大会開催 メインテーマ︓産患学官民で迫るドラッグ・ロスの核心~希少疾患の患者さんに新薬を届けるために~ ・日本製薬工業協会(製薬協)、未診断疾患イニシアチブ(IRUD; Initiative for Rare and Undiagnosed Diseases)と協働で、 「希少疾患医療従事者(医師)の困りごとに関する調査」を実施し、現在結果を解析中 ・あらたにご入会いただいた皆様からの活動内容提案会を実施予定 |

| 参画機関 | 代表︓国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 幹事所属団体︓武田薬品工業株式会社、田辺三菱製薬株式会社、日本新薬株式会社、アルバータ大学、京都大学 iPS 細胞研究所(CiRA)、一般社団法人日本筋ジストロフィー協会 事務局︓国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 監事︓アイパークインスティチュート株式会社) |

| 募集対象 | 希少疾患の患者会、希少疾患の医療サービスや創薬に携わる※2企業・団体、アカデミアおよび個人 ※2 将来的に携わる意向がある企業・団体および個人を含む |

| 参加のメリット | 【企業・アカデミア】希少疾患創薬に関して、産学間の情報交換を通じ見出された課題解決のための事業参画の機会を得られる。

患者会等から生の声を聴き、疾患や生活の実態について理解を深めることができる 【患者会・患者・家族】 最先端の研究や創薬の状況を知り、また当事者としての実態を伝えることができる |

| 募集期間 | 随時 |

| 年会費 | 一口 5 万円(企業会員)、一口 1 万円(その他団体、組織)、一口 3 千円(個人)、口数上限なし |

| 詳細情報 | RDCJ ウェブサイト 入会案内 プログラム |

| 参考資料 | 発足記念シンポジウム プログラム |

本件に関するお問い合わせ先

アイパークインスティチュート株式会社

コミュニケーション 担当:滝澤、塚原

Mail: iPi.PR(a)shonan-ipark.com ※(a)を@に置き換えて下さい

PDF ⇒ 【2024年10月1日】日本希少疾患コンソーシアム、会員募集を開始

プレスリリース:国立精神・神経医療研究センター

プレスリリース:iPark