周産期のストレスが、胎児の亜鉛低下による炎症を介しADHDの発症に関与する可能性を解明

― ADHD症状のはじまりが出生前の栄養と炎症にあることを示す新たな知見 ―

ポイント

- 周産期の母親のストレスは、胎児の血中の亜鉛の低下と炎症(IL-6上昇)を通じて、ADHD症状に関与する可能性がある

- 血中亜鉛濃度とADHDの間には遺伝的関連性があり、双方向の遺伝的因果関係が示唆される

- 周産期におけるメンタルヘルスへ支援や、亜鉛の補充を含む栄養学的アプローチによって神経発達症の発症リスクを低減に繋がる可能性がある

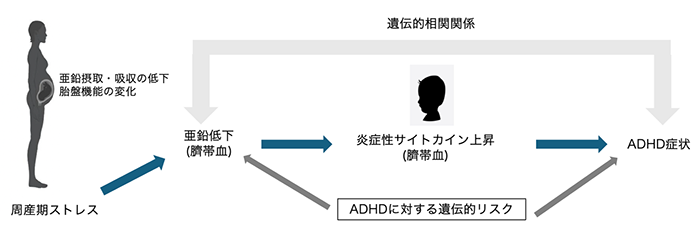

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)知的・発達障害研究部の高橋長秀部長、浜松医科大学子どものこころの発達研究センターの土屋賢治特任教授らの研究グループは、周産期の母親の心理的ストレス※1が胎児における血中の亜鉛※2レベルの低下を引き起こし、その結果として炎症性サイトカインであるIL-6※3が上昇し、小児期のADHD(注意欠如・多動症)※4症状の発現に関与している可能性を明らかにしました。さらに、遺伝的データを用いた解析により、血中の亜鉛濃度とADHDは遺伝的に関連し、双方向に影響する可能性が示されました。

この研究成果は、2025年8月7日に国際学術誌「npj Mental Health Research」に掲載されました。

研究の背景

ADHDは、約5%の子どもに認められる1)神経発達症 (一般には「発達障がい」とも称されます)であり、注意力の持続、多動や衝動のコントロールが難しいという特徴が見られます。そのはじまりには遺伝的要因が強く影響する一方、出生前後の環境も影響していることが示唆されてきました。

これまでに、未治療のADHD児の血液中では炎症性サイトカインであるIL-6が上昇していることが報告2)されており、ADHDと炎症反応との関連が注目されています。一方、亜鉛は免疫調整や脳機能の発達に関与する必須微量元素であり、亜鉛の欠乏はIL-6の発現を促進することが知られています。実際に、ADHDの子どもを対象にして、亜鉛を補充するという小規模な介入試験が行われ、ADHD症状が改善したという研究も報告3)されています。さらに、周産期の母親のうつ状態が、亜鉛の摂取・吸収不足や、胎盤機能の変化を介して、胎児への栄養供給(特に亜鉛)に影響する可能性が指摘されています。

しかし、これらの観察研究の多くは、因果関係を示すものではなく、亜鉛とADHD、あるいは炎症マーカーをつなぐ遺伝的・生物学的メカニズムの検討は不足していました。このため、本研究では、出生コホートによる長期的な追跡データ解析、血液マーカーの解析、国際共同データを用いたゲノム解析を統合して検討を行いました。

参考文献

1) American Psychiatric Association (2022): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5-TR. 5th Edition, Text Revision ER ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.2) Darwish AH, Elgohary TM, Nosair NA. Serum Interleukin-6 Level in Children With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). J Child Neurol. 2019;34:61-67.

3) Bilici M, Yıldırım F, Kandil S, Bekaroğlu M, Yıldırmış S, Değer O, Ülgen M, Yıldıran A, Aksu H. Double-blind, placebo-controlled study of zinc sulfate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2004;28:181-190.

研究の概要

本研究では、以下のような複数の手法を用いて、解析を行いました。

1. 出生コホート解析(浜松母子出生コホート):726人の母親と子どもについて、母親の周産期ストレス(EPDSスコア)、出生直後の臍帯血※5中の亜鉛濃度・IL-6を測定し、8〜9歳時点でのADHD症状との関連を調べました。その結果、母親の周産期ストレス(EPDSスコア)が高いと、出生時の亜鉛が低下し、IL-6が上昇することを示唆するデータが得られました。この出生時のIL-6の濃度は、8〜9歳時点でのADHD症状の強さと関連していました。

2. ゲノム統計解析(国際共同データ):

まず、約4万人の国際共同遺伝解析データを再解析し、ADHDと血中の亜鉛濃度には遺伝的な相関関係があることを見出しました。さらに、遺伝的な因果関係を推定する手法を用いて、血中亜鉛濃度に関連する遺伝的要因はADHDの発症リスクに影響し、ADHDの発症に関連する遺伝的要因は血中亜鉛濃度に影響を与えるという双方向の因果関係を見出しました。

3. 出生コホートにおけるゲノム解析:

コホート参加者のゲノム情報から血中の亜鉛濃度とADHDに対する遺伝的なリスクスコアを算出したところ、血中の亜鉛濃度が低くなりやすい遺伝的な変化を有するとADHD症状が強くなり、またADHDの発症と関連する遺伝的な変化を有すると血中の亜鉛濃度が低下しやすいことが明らかになりました。

臨床的意義

本研究の意義は以下の3つです。- 周産期のうつ状態などストレスの評価および支援は、子どもの将来のADHDの発症リスクを軽減する可能性がある

- 国内の産婦人科ガイドラインでは亜鉛の補充に関する記載はないが、欧米の産婦人科ガイドラインでは補充が薦められており、ADHDの発症に対して予防的な役割がある可能性がある

- 血中の亜鉛濃度にはADHDと遺伝的相関/関連があり、客観的バイオマーカーとして、早期のスクリーニングや介入を行う候補物質となる可能性がある

今後の展望

本研究は、従来、個別に扱われがちだった「周産期メンタルヘルス」と「児の神経発達症の発症リスク」を、栄養・炎症・遺伝という統合的な観点で結びつけた初の大規模研究です。なお、こうした関連は、ADHDの発症に関与する複数の経路の一つであり、必ずしもADHDのすべての症状がこの経路によって説明されるわけではありません。一方で、今後、さらなる追試や他国でのコホート研究での再現性が確認されることで、栄養・炎症を標的とした母子の健康を守るための包括的な支援体制の構築へと繋がることが期待されます。

論文情報

論文名:Maternal stress, cord blood zinc and attention deficit hyperactivity disorder

掲載誌:npj Mental Health Research

著 者:高橋長秀、西村倫子、奥村明美、岩渕俊樹、原田妙子、Md Shafiur Rahman、 Yoko Nomura、Jefferey H、Newcorn、土屋賢治

DOI: 10.1038/s44184-025-00149-3.

URL: https://www.nature.com/articles/s44184-025-00149-3

用語説明

※1 【周産期ストレス】:

妊娠中から出産後にかけて母親が経験する心理的ストレスのこと。ホルモン変化、生活環境、社会的要因などが影響し、母体と胎児の健康に関わることがあります。

※2 【亜鉛】:

身体や脳の発達、免疫調整に関与する必須の微量元素。妊娠中の亜鉛不足は、胎児の発育や神経系の発達に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

※3 【IL-6(インターロイキン6)】:

体内の炎症反応を促進する物質(サイトカイン)の一つ。感染、ストレス、免疫刺激などで上昇し、胎児の発達や脳機能に影響を与える可能性があります。

※4 【ADHD(注意欠如・多動症)】:

注意の持続が難しい(不注意)、落ち着きがない(多動)、思いつきで行動してしまう(衝動性)などの特性が見られる神経発達症で、小児の約5%にみられます。

※5 【臍帯血(さいたいけつ)】:

出生直後に胎児と胎盤をつなぐ臍帯(へその緒)から採取される血液。主に、胎児の血液成分から構成されますが、亜鉛のように胎盤を通過するものもあります。

参考リンク

精神保健研究所

https://www.ncnp.go.jp/mental-health/index.php

知的・発達障害研究部

https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiteki/