精神保健研究所

National Institute of Mental Health

- TOP

- 精神保健研究所

研究部Research Department

精神保健研究所は現在10の研究部・センターから構成されています。

薬物依存研究部

研究、研修、社会的活動の3つを柱に活動を行っている。 研究活動は、1)薬物乱用・依存の実態把握のための疫学調査、2)薬物誘発性精神障害及び薬物依存症に関する臨床研究、3)薬物依存の生物学的・行動薬理学的研究である。

行動医学研究部

ストレス、トラウマに関連したPTSD、不安症等の精神疾患、心身症、摂食障害といった疾患の病態解明、診断検査法の開発、治療研究、実態調査、社会啓発を行う。

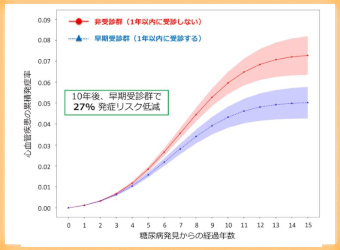

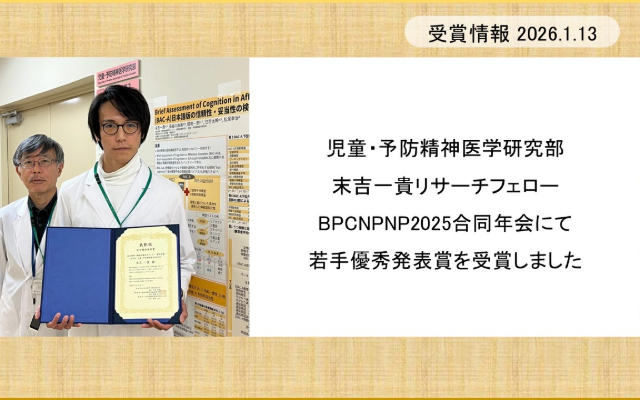

児童・予防精神医学研究部

多くの精神疾患は顕在発症してからよりも早期の段階における介入が、より大きな効果を示すことがわかっている。そこでわれわれは、精神障害の早期発見・介入法と予防・治療法の開発を主とした研究活動を行っている。

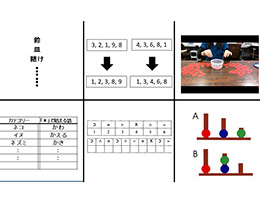

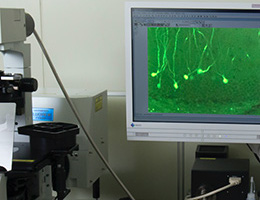

精神薬理研究部

精神薬理研究部には、分子精神薬理研究室及び向精神薬研究開発室が設置されており、分子薬理学・行動科学・神経科学・精神医学の連携による脳病態の理解と新規薬物療法の開発を目指して、様々な精神薬理学研究を行っている。

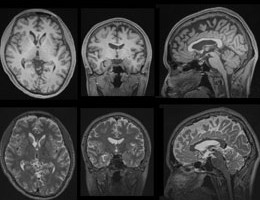

精神疾患病態研究部

精神疾患の克服とその障害支援にむけた研究推進を行っている。統合失調症、気分障害、発達障害等の臨床研究データ、バイオリソース等の収集、蓄積及び管理を行い、新たな疾患分類による病態解明と診断法・治療法の開発を行っている。

睡眠・覚醒障害研究部

ヒトの意識、睡眠・覚醒、認知、感情などの精神活動を脳科学的にとらえ、その制御メカニズムや疾病の病態を明らかにし、精神医療、精神保健に貢献する技術の開発をめざした基盤研究および臨床研究を推進している。

知的・発達障害研究部

知的能力障害、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症、トゥレット症などの発達障害の病因・病態、診断、治療介入、支援に関する幅広い基盤研究や臨床研究に取り組んでいる。また、研修事業を通して、知的・発達障害に対応できる人材育成を進めている。

地域精神保健・法制度研究部

当研究部では、生物・心理・社会的観点から精神障害を多面的に捉え、地域に暮らす精神障害者とその家族が主体的な生活を送るための支援技法やシステムの開発、その効果に関する実証的研究を活動の中心としている。

公共精神健康医療研究部

精神医療及び保健福祉との連携に関する調査、研究、情報発信及び政策提言を行っている。

ストレス・災害時こころの情報支援センター

各種災害時等における被災者及び被害者に係る精神健康の維持及び回復に関する調査及び研究を行っている。 また、PTSDの専門家を育成している。

インフォメーションInformation

精神保健研究所からの諸連絡用の情報をお届けします。