運動失調症の解明を目指す患者レジストリ(J-CAT)

運動失調症は小脳を中心とした神経障害により、めまい、ふらつき、ろれつが回らないなどの症状を来す疾患の総称です。

運動失調症は脊髄小脳変性症(SCD)と二次性失調症に分類されます。SCDはさらに遺伝性と孤発性に分類され、遺伝性SCDだけでも70以上の病型が知られています。孤発性SCDの多くは多系統萎縮症ですが、それ以外の疾患の実態はよく分かっていません。運動失調症の全貌の解明のためには、正確な診断による病型確定・病型毎の疾患研究・さらなる原因同定が必要です。

このような背景から、厚生労働省難治性疾患等政策研究事業「運動失調症の医療基盤に関する調査研究」班 [研究代表者:水澤英洋(現・NCNP理事長)(2014.4~2020.3)](通称:運動失調班)が中心となり、運動失調症の患者レジストリ Japan Consortium of Ataxias (J-CAT)が発足し、2016年より登録を開始しました。その中でもNCNPは中心的な役割を果たしています。

多施設共同で遺伝子解析、診断精度を向上し研究基盤を構築

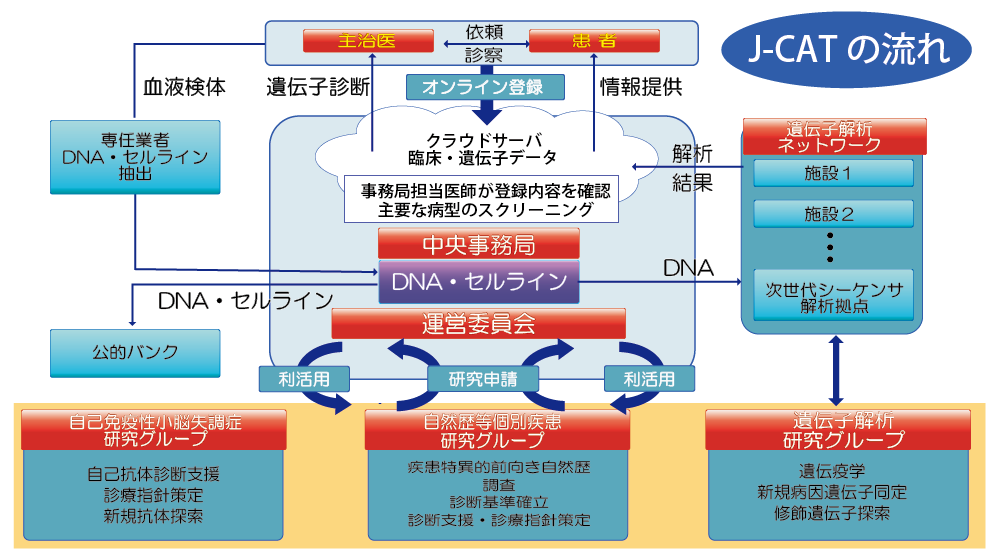

J-CATの特徴は患者自身も担当医もWeb登録を行うことが可能な点です。患者さんが登録する時は担当医が補助します。臨床情報の他、採血を行って検体を委託専任業者に渡すとゲノムDNAが抽出され中央事務局に届きます。中央事務局ではスクリーニング遺伝子検査を全例に対して行い解析結果を担当医に報告します。原因が特定できなかった場合は、多施設共同で全エクソン解析などさらに進んだ遺伝子解析を行います。蓄積された臨床情報・遺伝子解析結果・臨床試料は、病型毎の前向き自然歴研究等の個別疾患研究や、新規原因遺伝子同定を目指した遺伝子解析研究などに活用されます。蓄積された臨床試料は将来的には公的バンクに寄託されることを想定しています。なお、2020年から新たに血漿も収集し、鑑別診断・治療上問題になる自己免疫性小脳失調症の診断支援を開始しています。

このように、J-CATは、全国の運動失調症の診断精度の向上・研究基盤の構築と利活用に貢献しています。

J-CATの流れ

登録数向上、個別疾患研究にも活用全貌解明と克服へ

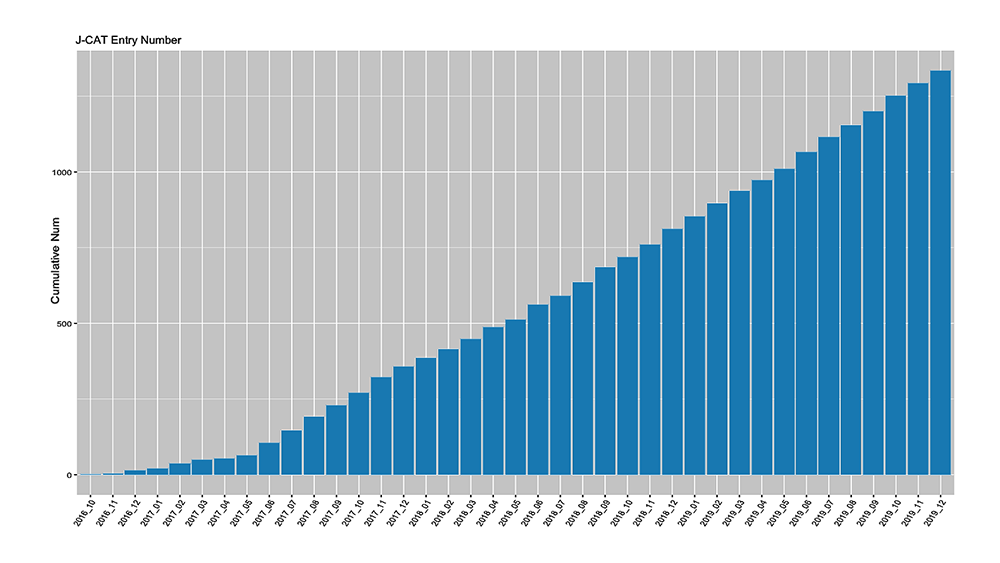

2020年8月時点で1635名の患者さんの登録を達成し、1321検体のゲノムDNAを収集しました。全国各地からほぼ人口密度に比例し、小児から成人まで網羅した登録となっており、月40-50例のペースで着実に増え続けています。これまで809例で遺伝子検査を完了し結果を報告し、363例で診断が確定し、診断率は45%でした。診断未確定例についてはさらに進んだ遺伝子解析を行い原因解明に向けた研究を行っています。また、孤発性SCDのより厳密な疾患概念として2018年に運動失調班から提唱された特発性小脳失調症の実態解明など、様々な個別疾患研究にも活用されています。J-CATのホームページも、58413ユーザー・120617ページビューを達成し、事務局では患者さん・医師からの診療相談にも対応しています。このように、J-CATでは、全国の患者さん・医師と一体となって、運動失調症の全貌の解明と克服に取り組んでいます。

リファレンス

- 「日本神経学会・厚生労働省「運動失調症の医療基盤に関する調査研究班(班長:水澤英洋)」監修 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018 南江堂

- Yoshida K, Kuwabara S, Nakamura K, Abe R, Matsushima A, Beppu M, Yamanaka Y, Takahashi Y, Sasaki H, Mizusawa H, Research Group on Ataxic D. Idiopathic cerebellar ataxia (IDCA): Diagnostic criteria and clinical analyses of 63 Japanese patients. Journal of the neurological sciences. 2018;384:30-5.

研究部紹介

病院 脳神経内科病院 小児神経科