瞳孔の開閉に現れる複雑なパターン

「目は心の窓」ということわざにあるように、古くから目は人の精神状態を映し出すと信じられてきました。人間の瞳には虹彩に囲まれた瞳孔があり、ここから外界の光を眼球内に取り込んでいます。 光が強くまぶしい時に瞳孔は収縮し、暗い場所ではより光を取り込もうと拡大します。さらに近年の研究では、瞳孔が閉じたり開いたりする変化は、覚醒や注意などの認知機能に関わる神経活動を反映することが明らかになってきました。

多くの精神疾患では覚醒や注意機能の非定型性が見られます。当研究部では、この特徴を瞳孔径(瞳孔の大きさ)のパ ターンとして捉えることができると考えました。 しかしながら瞳孔を制御する神経系は交感/副交感神経系の二重支配を受けるなど単純ではありません。 また、データそのものに複雑なパターンが含まれますが、なぜ複雑な挙動が生じるのかは、ほとんどわかっていませんでした。私たちの脳では神経細胞が1000億個以上相互に結合し、非常に複雑なネットワークを作っています。このようなシステムの特徴を数学や物理学を使い表現、解析する手法のひとつに「非線形解析」があります。

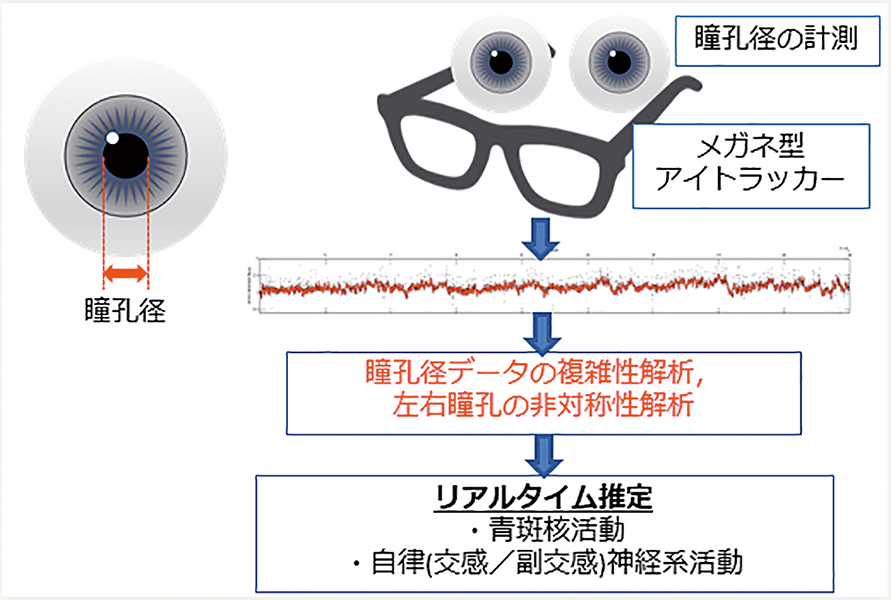

図1:アイトラッカーを使った非侵襲的な神経生理機能センシング

進歩する生体モニタリングと解析技術

私たちは瞳孔径時系列データ(時間変化を連続的に観測したデータ)を解読するため、カオス性を保持したニューラルネットワーク(脳内の神経細胞のネットワーク構造を模した数学モデル)によるモデルシミュレーションを組み合わせることにより、瞳孔径時系列データに含まれる複雑性、左右瞳孔の非対称性などを解析しました。とくにこのモデルでは得られた瞳孔径の時系列データから、瞳孔径の制御に関わる交感神経系と副交感神経系の活動、そして青斑核と呼ばれる大脳の覚醒や注意に関わる脳部位の活動を推定します。私たちは実際にこのような手法を用いて、注意欠如多動症(ADHD)の患者さんに特徴的な瞳孔径のパターンが見られることを報告しました。

近年では簡便で高機能なウェアラブル端末の普及によって、様々な生体データの収集が可能になっています。瞳孔径も図1、2のようにメガネ型の装置をつければ、参加者の身体的・心理的負担をかけずに高い精度で測定できます。従来の精神科診療では、患者さんの自己報告に基づいて精神状態や治療効果を評価してきましたが、生体モニタリングと解析技術の進歩によって、これらをより客観的に行えるようになることが期待されます。

リファレンス

- Nobukawa S, Shirama A, Takahashi T, Takeda T, Ohta H, Kikuchi M, Iwanami A, Kato N, Toda S. Identification of attention-deficit hyperactivity disorder based on the complexity and symmetricity of pupil diameter. Scientific Reports (2021) 11(1),8439.

- Nobukawa S, Shirama A, Takahashi T, Takeda T, Ohta H, Kikuchi M, Iwanami A, Kato N, Toda S. Pupillometric Complexity and Symmetricity Follow Inverted-U Curves Against Baseline Diameter Due to Crossed Locus Coeruleus Projections to the Edinger-Westphal Nucleus. Frontiers in Physiology (2021) 12,614479.

研究部紹介

児童・予防精神医学研究部

児童・予防精神医学研究部 左/白間 綾 室長 右/住吉 太幹 部長

【研究部ホームページリンク】

精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部

https://www.ncnp.go.jp/nimh/yobou/

▼NCNP内連携組織リンク

精神保健研究所NCNP病院 精神診療部(精神科)

記事初出

「Annual Report 2021-2022」(2022年12月発行)

>広報誌

※職員の所属情報は2022年9月1日現在のものです